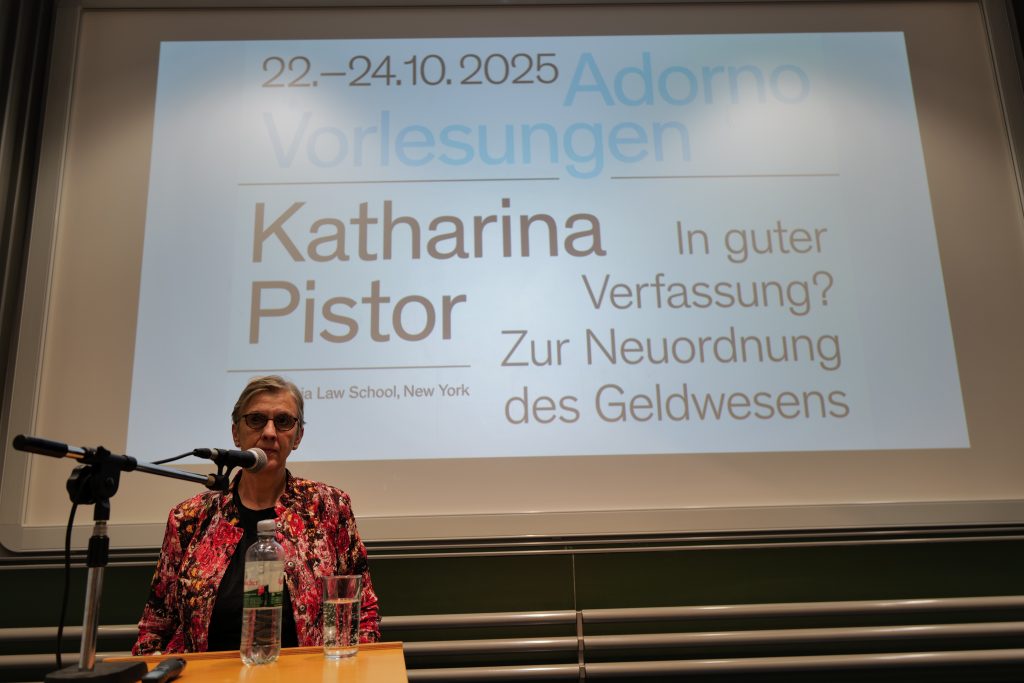

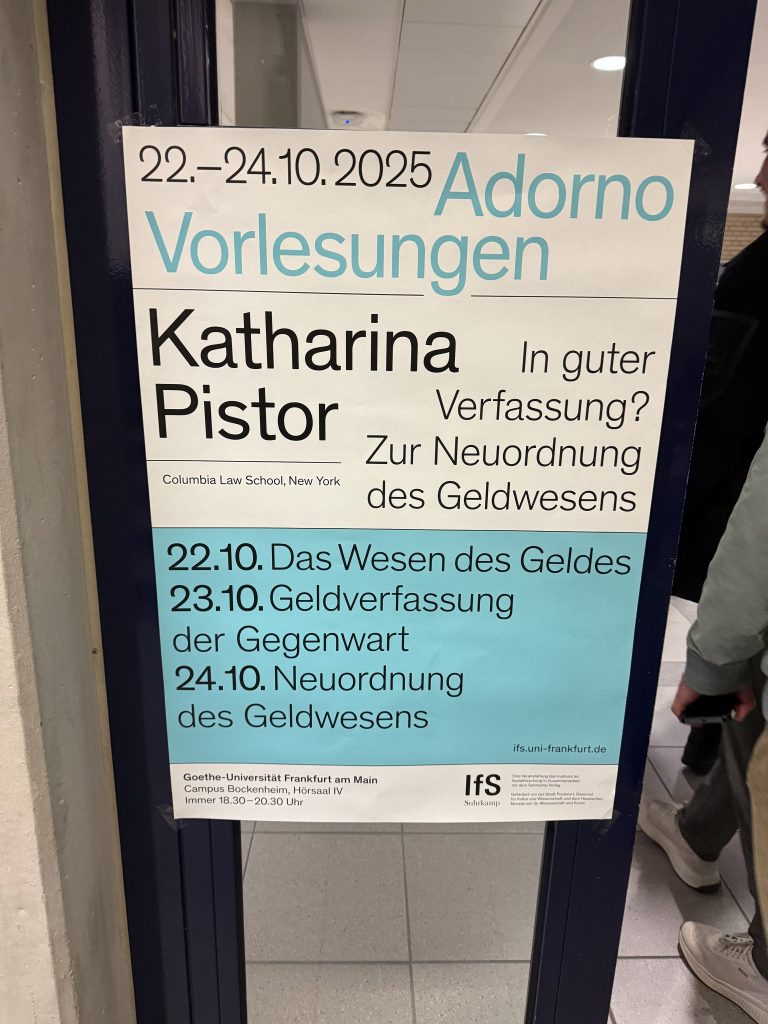

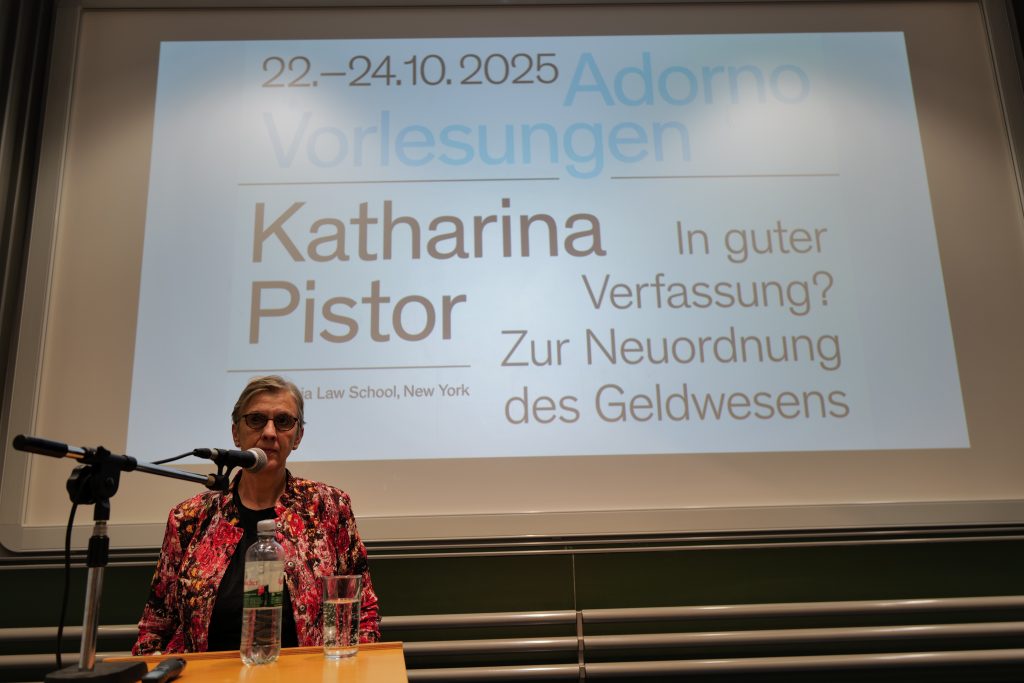

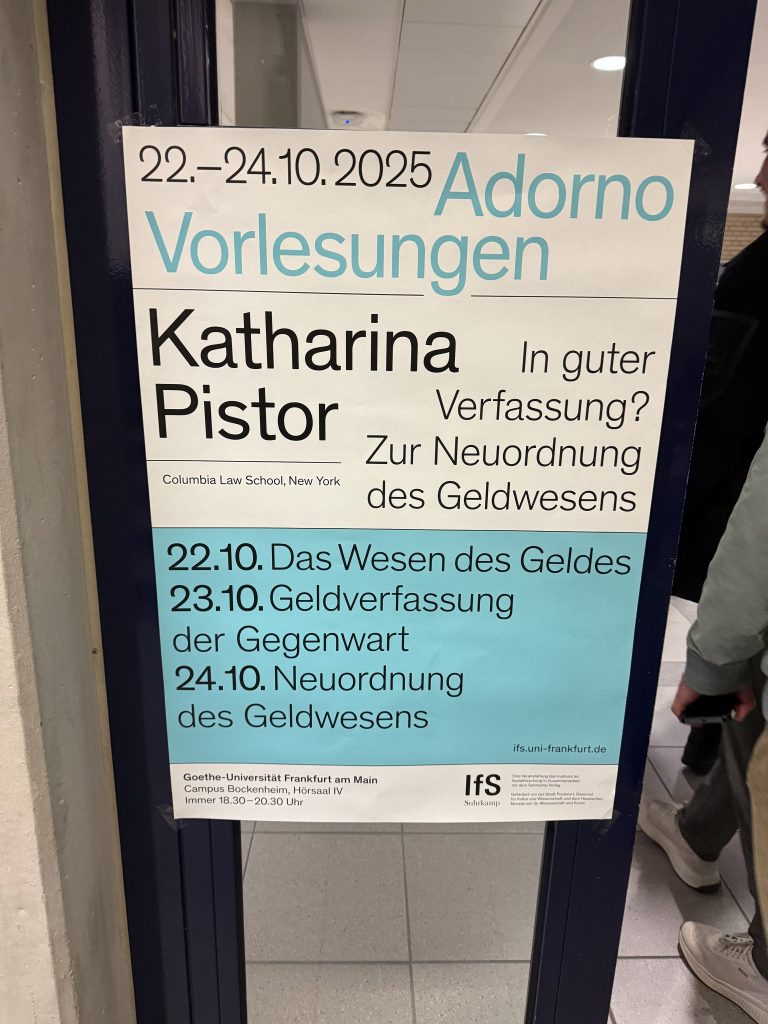

Katharina Pistor:

In guter Verfassung?

Zur Neuordnung des Geldwesens

Katharina Pistor:

In guter Verfassung?

Zur Neuordnung des Geldwesens

Die industrielle Revolution war die Geburtsstunde der Moderne. Sie verwandelte die Welt durch Maschinen, die stärker waren als der Mensch. Die digitale, algorithmische Revolution aber verwandelt sie durch Maschinen, die denken – oder wenigstens so tun, als täten sie es.

Ihre Wirkmächtigkeit ist größer, ihr Zugriff tiefer, ihre Geschwindigkeit beispiellos. Denn sie verändert nicht nur, wie wir arbeiten oder produzieren, sondern wie wir wahrnehmen, denken und uns selbst verstehen.

Was die industrielle Revolution für den Körper war, ist die algorithmische für den Geist. Die Dampfmaschine dehnte die Reichweite des Körpers, der Algorithmus dehnt die des Geistes. Er übersetzt Erfahrung in Berechnung, Intuition in Statistik, Sprache in Wahrscheinlichkeiten. Damit greift er in das epistemische Fundament der Moderne ein: in die Vorstellung, dass Denken ein menschlicher Akt sei.

Die industrielle Revolution hat Arbeit verlagert – vom Handwerk in die Fabrik. Die algorithmische Revolution verlagert Bewusstsein – vom Subjekt in die Maschine. Sie ist die zweite große Entkopplung der Menschheitsgeschichte: Nach der Trennung von Muskel und Maschine nun die Trennung von Denken und Denker.

Und sie geschieht nicht über Generationen, sondern in Echtzeit. Was im 19. Jahrhundert Jahrzehnte brauchte, vollzieht sich heute in Monaten. Kaum ein anderes historisches Phänomen hat sich so rasch globalisiert. Innerhalb weniger Jahre ist aus der Rechenmaschine eine Infrastruktur der Wahrnehmung geworden.

Ihre Wirkmächtigkeit übertrifft die industrielle Revolution um ein Vielfaches. Diese hat Produktionsweisen und soziale Schichten verändert – jene verändert das Bewusstsein selbst. Die industrielle Revolution transformierte die materielle Welt; die algorithmische transformiert die symbolische. Sie wirkt nicht auf der Ebene des Tuns, sondern auf der des Denkens.

Die politische und kulturelle Desorientierung, die wir derzeit erleben, ist vor dieser Folie zu verstehen. Sie ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer Zivilisation im Übergang. Ein narzisstischer Clown regiert Amerika und zerlegt die Institutionen, die einst als Schutzwall der westlichen Demokratie galten. In Deutschland ziehen protofaschistische Proleten in immer größerer Zahl in die Parlamente. Und die von Moskau einst unterdrückten Ostdeutschen sympathisieren vor lauter Friedenswille ausgerechnet mit dem „Friedensstifter“ im Kreml – einem retro-sowjetischen Kriegstreiber, der Europa mit archaischer Gewalt bedroht.

All das sind Symptome eines tiefgreifenden Kontrollverlusts. Die industrielle Revolution erschütterte die soziale Ordnung, die algorithmische erschüttert die symbolische. Sie destabilisiert das, was Gesellschaften zusammenhält: gemeinsame Wirklichkeit.

Denn der Algorithmus produziert keine einheitliche Öffentlichkeit, sondern Milliarden personalisierter Realitäten. Jede Suchanfrage, jeder Klick, jede Spur erzeugt eine eigene Welt. Die industrielle Revolution standardisierte Produktion; die algorithmische fragmentiert Wahrnehmung. Während die eine Massenkultur hervorbrachte, erzeugt die andere Parallelwelten.

In dieser Zerlegung der Erfahrung liegt ihre eigentliche Macht. Der Algorithmus sortiert, was gesehen, gehört, geglaubt wird – und damit, was überhaupt existiert. Wir stehen erst am Anfang, doch die gegenwärtige Irritation speist sich aus einer noch unbewussten Ahnung kommender Umwälzungen. Die gesellschaftlichen Verwerfungen, die daraus entstehen werden, werden zivilisatorisch tektonisch sein – sie übersteigen alles, was die industrielle Revolution an sozialen, ökonomischen und politischen Brüchen hervorbrachte. Die Welt spürt, dass etwas Grundlegendes ihren inneren Kompass verschiebt.

Marshall McLuhan hat es auf die Formel gebracht: „The medium is the message.“ Jedes Medium prägt nicht nur die Form, sondern den Inhalt der Kommunikation. In der Ära der künstlichen Intelligenz ist dieses Diktum buchstäblich geworden. Die Plattform ist nicht mehr Träger, sie ist selbst Akteur. Sie entscheidet, was sichtbar wird, was Resonanz erfährt, was verschwindet.

Zum ersten Mal stellt uns ein Werkzeug nicht nur neue Formen zur Verfügung – es erzeugt eigene Inhalte. Und mit diesen Inhalten entstehen eigene Logiken: Aufmerksamkeitsökonomie, algorithmische Verstärkung, emotionale Polarisierung.

Die Maschine hat nicht nur gelernt, Sprache zu imitieren. Sie hat gelernt, welche Sprache wirkt. Sie lernt unsere Sehnsüchte, unsere Angststrukturen, unsere Muster der Zustimmung. Damit ist sie nicht länger Werkzeug des Ausdrucks, sondern Werkzeug der Steuerung.

Die algorithmischen, sogenannten sozialen Medien sind dabei nur ein erster Anklang dessen, was KI-basierte Medien künftig entfalten werden. Schon ihre zentralistische, auf Profitmaximierung ausgerichtete Organisation wirkt wie ein Vorgriff auf eine neue Epoche der Öffentlichkeit. Profitmaximierung ist inhärent freiheitsfeindlich, weil sie alles auf Verwertbarkeit reduziert und das Gemeinsame zur Ware macht. Diese Logik zersetzt die demokratische Deliberation, das gemeinsame Aushandeln des Öffentlichen – jenes, was die klassische *res publica• im eigentlichen Sinn bedeutete. Was bleibt, ist eine Ökonomie der Aufmerksamkeit, die das Gemeinsame in unzählige Teilrealitäten aufspaltet und dadurch atomisiert.

In dieser neuen Ordnung verschiebt sich der kreative und produktive Brennpunkt. Früher stand das mühsame Arbeiten am Entwurf im Zentrum; heute ist der Moment der Veröffentlichung der eigentliche schöpferische Akt. Ideen überschreiten die Schwelle zur Manifestation in Sekunden. Redaktion wird Kreation.

In einer Welt permanenter Produktion —von Dingen und Ideen— wird das Filtern zur neuen Form des Denkens. Kuratieren ersetzt Schöpfen. Nur was erscheint, existiert – und was nicht erscheint, ist ungeschehen. Aus perception is reality wurde attention is existence.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht mehr, wie künstliche Intelligenz uns beim Mehr-Produzieren hilft – das Überangebot ist längst da. Sondern: Wie kann sie unsere Wahrnehmung weiten, Resonanzräume öffnen, damit Bedeutendes im Rauschen nicht erstickt?

Vielleicht liegt die nächste Evolutionsstufe maschineller Kreativität darin, unser Aufmerksamkeitsbudget intelligenter zu verteilen – nicht mehr unendliche Inhalte zu erzeugen, sondern Bedeutung zu filtern, Zusammenhänge zu erkennen, Diskurse zu strukturieren.

Dann würde KI nicht mehr Generator sein, sondern Resonator: ein System, das nicht nur neue Welten baut, sondern uns befähigt, sie wahrzunehmen – mitsamt den Medien, die ihre Bedeutung formen.

Die Maschine war einst Werkzeug. Heute wird sie Akteur – oder, gefährlicher noch, Resonanzraum, in dem Macht sich unsichtbar vollzieht. Ihre Entscheidungen strukturieren Kommunikation, Märkte, Politik – ohne Verantwortung tragen zu können. Das Kapital des 19. Jahrhunderts war Besitz an Stahl und Land; das Kapital des 21. Jahrhunderts ist Zugriff auf Daten und Aufmerksamkeit.

Wer das Netz beherrscht, beherrscht das Wissen – und damit die Welt.

Die industrielle Moderne brachte Fortschritt, aber auch Entfremdung. Die algorithmische Moderne bringt Bequemlichkeit, aber auch Abhängigkeit. Wir überlassen den Maschinen nicht mehr nur unsere Muskelarbeit, sondern unser Urteilsvermögen. Sie schreiben, sprechen, wählen aus, was wir lesen – und schließlich, was wir denken sollen.

Das ist die wahre Machtverschiebung unserer Zeit: Nicht, dass Maschinen Menschen ersetzen, sondern dass Menschen beginnen, sich selbst in der Logik der Maschine zu sehen.

Vielleicht liegt die kommende Aufgabe nicht darin, die Maschine zu fürchten, sondern das Menschliche neu zu definieren: als das, was sich nicht digitalisieren lässt – Urteil, Ironie, Verantwortung, Liebe. Das menschliche Denken ist, wie Adorno formulierte, durch das Nichtidentische gekennzeichnet: durch die Fähigkeit, sich selbst und der Welt gegenüber Distanz zu wahren, Differenz auszuhalten, Widerspruch zu erkennen. Diese Fähigkeit entzieht sich der Logik der Maschine, die Identität und Berechenbarkeit erzwingt.

Im Nichtidentischen liegt das humane Moment – die Freiheit, nicht aufzugehen in Muster, Profil oder Vorhersage. Wenn wir diese Freiheit aufgeben, werden wir berechenbar, vorhersehbar, ersetzbar.

Die Zukunft des Menschen entscheidet sich daran, ob er das Nichtidentische zu bewahren vermag – das Unaufhebbare, das sich der Berechnung entzieht. Wo die Maschine Identität erzwingt, hält der Mensch Differenz aus. Darin liegt seine Würde, sein Risiko und seine letzte Freiheit.

Die industrielle Revolution hat die Welt verändert weil sie die Mechanisierung der Arbeit einführte und dadurch Produktions- und Machtverhältnisse neu ordnete. Ihr Kern war die Übertragung menschlicher Muskelkraft auf Maschinen – die Mechanisierung der Welt, die Energie, Bewegung und Zeit in technische Abläufe verwandelte und den Menschen zum Bediener seiner eigenen Erfindung machte. Die algorithmische Revolution verändert sie, weil sie Wahrnehmungsteilung erzwingt. Nur wenn wir das Nichtidentische – das Unberechenbare im Menschen – verteidigen, kann Demokratie mehr bleiben als ein optimierter Konsensprozess.

Das Menschliche beginnt dort, wo sich das Denken weigert, identisch zu werden – mit sich, mit der Welt, mit dem Algorithmus. Vielleicht wird die Zukunft nicht von denen entschieden, die am schnellsten rechnen, sondern von denen, die sich dem Muster entziehen können.

Der Kanzler hat ein Wort benutzt, das in der Republik nachhallt: „Stadtbild“. Gemeint war Migration, gesagt war Ästhetik. Die Reaktionen fielen vorhersehbar aus – Empörung auf der einen Seite, Relativierung auf der anderen. Und wieder einmal steht das Land nicht vor einer Debatte, sondern in einer Pose.

In Frankfurt rufen die Grünen nun zur Demonstration gegen Merz auf. Das Motto: „Ich bin (auch) ein Problem im Stadtbild!“ – charmant, ironisch, aber letztlich folgenlos. Denn wer sich nur über das Wort empört, übersieht, dass dahinter eine reale Erfahrung vieler Menschen steht: das Gefühl, dass sich etwas verändert – zu schnell, zu unverständlich, zu sichtbar.

Man kann das Ressentiment nennen, oder auch: soziale Unsicherheit. Politik aber, die Veränderung nur moralisch verteidigt, statt sie sozial zu gestalten, verliert jene, die damit leben müssen. Das zeigen die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen auf drastische Weise: Die Grünen verloren dort fast ein Drittel ihrer Stimmen, die SPD büßte ebenfalls deutlich ein – und die AfD verdreifachte sich. Es war ein Misstrauensvotum gegen eine Politik, die Migration als moralische Chiffre behandelt, nicht als soziale Aufgabe.

Wer Politik für Menschen machen will, muss das Benennen und den Willen haben, Migration im Interesse aller sinnvoll und richtig zu steuern.

Grundsätzlich ist Migration kein Problem, sondern eine Realität. Aber die bis heute weitgehend ungesteuerte und unregulierte Zuwanderung nach Deutschland in den letzten zehn Jahren bringt neben vielen Vorteilen auch Probleme mit sich: Kriminalität, Segregation, Sprachbarrieren, Überforderung der Institutionen, Wertedifferenzen, offener Antisemitismus und Ablehnung unserer staatlichen Ordnung. Wer sie leugnet, überlässt sie jenen, die sie instrumentalisieren. Politik muss das Ambivalente aushalten: Migration ist Bereicherung und Herausforderung zugleich.

Frankfurt weiß das besser als jede andere Stadt. Wer durch Bahnhofsviertel und Bankenviertel geht, sieht beides: Weltoffenheit und soziale Spaltung, Toleranz und Ohnmacht. Ein „Stadtbild“, das viel erzählt – wenn man hinsieht.

Vielleicht wäre es klüger, weniger über Wörter zu demonstrieren als über Wirklichkeiten zu sprechen.

(Hinweis: Nachträglich Differenzierung zwischen Migrations grundsätzlich & konkret hier und heute eingearbeitet. CP)

Donnerstagabend, Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt. In den Reden, mit denen verdiente Frankfurter geehrt werden, schwingt Pathos mit: Demokratie, Rechtsstaat, Freiheit. Aber wer genau hinhört, erkennt den Klang der Leere. Es ist der Ton einer Ordnung, die sich ihrer eigenen Aushöhlung nicht bewusst ist – oder sie hinnimmt, weil sie bequem ist.

Wir leben in einer Zeit, in der rechtsextreme und protofaschistische Parteien mit erschreckender Geschwindigkeit an Einfluss gewinnen. „Faschistisch“ heißt: Sie lehnen die Grundwerte der Demokratie ab, setzen auf autoritäre Führung, Ausgrenzung von Minderheiten und die Unterdrückung von Andersdenkenden. Diese Parteien nutzen demokratische Wahlen, um genau diese Demokratie von innen zu unterwandern. Es ist nicht länger eine ferne Möglichkeit, sondern eine politische Wahrscheinlichkeit, dass sie in Parlamente, in Regierungen, in die Ministerialbürokratie eindringen. Wer glaubt, dass das alles noch aufzuhalten sei mit ein bisschen Zivilgesellschaft und Lichterketten, hat die Tiefe des Problems nicht erkannt.

Denn die eigentliche Erosion beginnt nicht mit den Rechten, sondern in der demokratischen Mitte. In den Institutionen selbst. Dort, wo das demokratische Versprechen täglich eingelöst werden müsste – oder eben verraten wird.

Ein Beispiel: Eine Petition an die Vorsteherin der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt – unbeantwortet. Wochenlang. Keine Eingangsbestätigung. Kein Hinweis auf das Verfahren. Kein Respekt vor dem grundgesetzlich geschützten Petitionsrecht (Art. 17 GG). Dieses Recht gibt jedem Menschen das Recht, sich mit einem Anliegen oder einer Beschwerde an staatliche Stellen zu wenden. Es ist ein elementares Schutzinstrument in der Demokratie. Wird es ignoriert, bedeutet das: Die Bürgerinnen und Bürger werden nicht mehr gehört.

Noch schlimmer: Persönliche Daten eines Petenten werden durch den Vorsitzenden des Auschusses für – ausgerechnet! – „Wirtschaft und Recht“ an die Exekutive für die Verwendung in einer SLAPP-Maßnahme (s. u.) weitergereicht. Was heißt das? Jemand, der eine Petition eingereicht hat, wird zum Gegenstand einer Überprüfung oder sogar Einschüchterung durch die Verwaltung. Der parlamentarische Raum, eigentlich ein Schutzraum demokratischer Artikulation, wird so zur Quelle einer Delegitimationskampagne. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat hierfür den Begriff des „chilling effect“ entwickelt: Menschen verzichten aus Angst vor Konsequenzen darauf, ihre Rechte wahrzunehmen. Das ist ein Mechanismus, den man sonst eher aus autoritären Regimen kennt. Hier aber geschieht es unter demokratischer Flagge.

Und man muss feststellen: Die Unkenntnis über demokratische Grundsätze und parlamentarische Regeln wiegt schwer – sie übertrifft womöglich sogar den bewussten Versuch, den Kritiker mundtot zu machen und vom eigenen Versagen abzulenken. Doch gerade das macht es nicht besser. Im Gegenteil.

Der Magistratsdirektor Jürgen Schmidt, seit 20 Jahren Schriftführer der Stadtverordnetenversammlung, wird in dieser, „seiner“ letzten Sitzung mit einer Eloge und Standing Ovation verabschiedet. Ein Mann, der Bescheidenheit, Kompetenz und ein positives Pflichtgefühl ausstrahlt. Die Vorsteherin lobt seine Kenntnisse der Kommunalverfassung und der Geschäftsordnung.

Aber was nützen diese tiefen Kenntnisse eines so erfahrenen Staatsdieners, wenn die politischen Akteure die Grundprinzipien nicht verstanden haben, wenn sie in der Praxis zulassen, dass Grundrechte verletzt, parlamentarische Rechte missachtet und Pressefreiheit mit juristischen Einschüchterungsversuchen bekämpft wird?

Solche Versuche nennt man „SLAPP“ – Strategic Lawsuits Against Public Participation. Gemeint sind Klagen oder Abmahnungen, die nicht darauf zielen, einen Rechtsstreit zu gewinnen, sondern Kritiker mundtot zu machen. Eine Taktik, die man eher von profitgierigen Großkonzernen kennt – nun aber auch von der öffentlichen Hand angewendet.

Diese Fragen müssen wir stellen – jetzt, nicht später. Denn wer glaubt, dass man erst „dann“ handeln müsse, „wenn die Rechten kommen“, hat das Wesen institutioneller Resilienz nicht verstanden.

„Resilienz“ bedeutet Widerstandsfähigkeit. Die Frage ist: Wie gut können unsere Institutionen mit Krisen, Angriffen und Missbrauch umgehen? Wenn die demokratischen Institutionen heute nicht funktionieren, wie sollen sie morgen bestehen – unter Druck, unter Besetzung, unter der Axt?

Von den Problemen der Korruption und der zahlreichen Interessenkonflikte sprechen wir hier noch gar nicht – aber Korruption unterhöhlt das demokratische Gemeinwesen wie wenig anderes: Korruption zerstört Vertrauen, erodiert die Legitimation der Institutionen und der Normen. Wo Vetternwirtschaft, Günstlingsvergabe und systematische Verschleierung geduldet oder gar gedeckt werden, verlieren Bürgerinnen und Bürger nicht nur das Vertrauen in einzelne Akteure, sondern in das System als Ganzes. Wer davon an der Wahlurne profitiert, ist auch klar: die AfD und artverwandte Protofaschisten, die mit der Axt ans „Altsystem“ gehen wollen.

Wir erleben eine Zeit, in der Bürgerbeteiligung zur Phrase verkommt – gerade weil die Realität den schönen Worten widerspricht.

Es werden „Pavillons der Demokratie“ durch die Stadtteile getragen, während man gleichzeitig demokratische Rechte ignoriert. Ein „Haus der Demokratie“ wird geplant, während man unabhängige Presse mit absurden Abmahnungen verfolgt. Es ist eine Politik der schönen Bilder – aber der schlechten Praxis.

Wir brauchen weder Pavillons noch neue Häuser, sondern einen wirklichen demokratischen Habitus im Römer, dem tatsächlichen Haus der Demokratie in Frankfurt.

Demos, Unterschriftenlisten, Mahnwachen – all das ist richtig. Aber es reicht nicht. Denn in Wahrheit müssen wir jetzt eine neue Phase des Demokratieschutzes einleiten: den konkreten, rechtlich fundierten, institutionellen Widerstand. Das heißt: Wir müssen die Einhaltung demokratischer Rechte erzwingen, auch vor Gericht. Wir müssen Verwaltung und Politik zur Rechenschaft ziehen, durch öffentliche Kritik, durch juristische Mittel, durch Öffentlichkeit.

Der Feind der Demokratie sitzt nicht nur ganz rechts. Er sitzt auch dort, wo man sich für unfehlbar hält. Wo man glaubt, dass ein bisschen „Demokratierhetorik“ reicht. Und er sitzt dort, wo man mit einem Schulterzucken hinnimmt, dass Recht gebrochen, Kritik unterdrückt und abgemahnt und institutionelle Pflicht schlicht ignoriert wird.

Frankfurt, September 2025. Die Demokratie stirbt nicht plötzlich. Sie stirbt langsam – wenn niemand mehr widerspricht.

Journalistischer Alltag heißt: recherchieren. Ein wesentlicher Teil davon sind Presseanfragen an Behörden. Das ist kein Gnadenrecht, sondern gesetzlich verbrieft – in Hessen durch § 3 des Hessischen Pressegesetzes und auch verfassungsunmittelbar aus Art. 5 Grundgesetz.

Selbst für ein junges Medium wie die Frankfurter Nachrichten funktioniert das meist erstaunlich gut: kurze Fristen, schnelle Antworten, wie es sich gehört – schließlich will niemand die Nachrichten von gestern lesen. Vorbildlich arbeiten etwa die Pressestellen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten in Frankfurt. Schnell, kompetent, professionell.

Anders sieht es in der Stadtverwaltung Frankfurt aus. Manche Stellen reagieren rasch, andere nur nach Erinnerung. Mitunter wird verschleppt, verschlampt – oder womöglich gezielt gemauert. Mal liegt Inkompetenz vor, mal offenbar die Absicht, etwas zu verbergen.

Besonders irritierend: Die großen Platzhirsche im Frankfurter Medienbetrieb hätten die Ressourcen, hier eine bessere Auskunftskultur durchzusetzen. Doch statt Konflikte zu riskieren, poliert mancher wohl lieber das Messing-Namensschild auf der Pressebank der Stadtverordnetenversammlung und versucht, nicht an die sinkenden Auflagen zu denken.

Wenn aber alles nichts hilft, bleibt als Rechtsbehelf der Eilantrag beim Verwaltungsgericht. Normalerweise wirkt das Wunder: Die angefragte Information kommt, weil die sich weigernde, aber auskunftspflichtige Stelle —oft aufgrund internen Beratung durch Rechtskundige— sich eines Besseren besinnt. Schnell und unkompliziert.

Nicht so in Frankfurt. Im Zuge unserer Recherchen zur Korruption und Compliance-Verstößen bei der ABG Frankfurt Holding stellten wir eine Presseanfrage an das Dezernat für Bauen und Planen von Stadtrat Marcus Gwechenberger. Pressesprecher Sebastian Tokarz verweigerte unwirsch die Auskunft – nicht zum ersten Mal. Der Eilantrag beim Verwaltungsgericht folgte. Doch statt der erwarteten Antwort erreichte uns ein über 330-seitiger Schriftsatz einer Münchner Großkanzlei. Darin: abwegige oder veraltete Rechtsansichten („Presse ist nur Gedrucktes“), Zitate von Verfassungsgerichtsentscheidungen aus den 60er Jahren, als hätte sich die Pressefreiheit seit der Spiegel-Affäre nicht weiterentwickelt, eine Collage von Verwaltungsvorgängen ohne Bezug zum Verfahren – und vor allem: persönliche Diffamierungen.

Als wie ein „pubertierendes 15-jähriges Mädchen auf Facebook“ oder als von „Wahnideen“ und „gekränkter Eitelkeit“ getrieben, wurde der Autor dieser Zeilen bezeichnet. Man fabulierte gar, ein Obsiegen würde die „hoheitliche Aufgabenerfüllung“ erschweren und er betreibe eine „Fehde“ und „Hetze gegen Mitarbeiter“. Ein grotesker Angriff, der das Zurückhaltungsgebot staatlicher Stellen im Verwaltungsprozess verhöhnt.

Die politische Verantwortung? Dezernentin Stephanie Wüst schweigt dazu. Das Rechtsamt unter Leitung von Gerhard Budde gab wohl den Auftrag, zumindest ist es zuständig. Ebenfalls von Herrn Budde: keine Stellungnahme auf unsere Nachfrage. Mit Steuergeld wird eine Großkanzlei beauftragt – um eine lokale Redaktion zu diskreditieren. Selbst unsere Schreiben an Stadtverordnete wurden herangezogen, als wäre die Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt.

Unsere Anfragen bei der Stadt bezüglich der Beauftragung seiner Person hat der Münchener (ausgrechnet!) Rechtsanwalt Wolfgang Patzelt gleich zu einem weiteren Schriftsatz verarbeitet, steht zwar inhaltlich nichts neues drin, aber ein paar teure Stunden kann man dann gleich noch zusätzlich auf auf die Rechnung nehmen. Hier ist der zentrale Vorwurf (fett gedruckt!): Die Presseanfragen an die Stadt seien in Wirklichkeit Kritik, in Form von Fragen. Eine Ungeheuerlichkeit in den Augen des Herrn Patzelt, der dabei in seiner Rage vergisst, dass Kontrolle und Kritik genau die verfassungsmäßige Aufgabe der Presse ist. Und ansonsten sei alles „Hetze“ und „Privatfehde“.

Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung gemäß der Hessischen Gemeindeordnung? Der scheint klar verletzt, schließlich hat das Rechtsamt ca. 80 Mitarbeiter, etwa die Hälfte davon Volljuristen. Ein presserechtliches Standard-Verfahren sollten die eigentlich aus dem Effeff können. Ohne Profitinteresse einer Anwaltskanzlei hätten es vielleicht auch 100 Seiten getan? (Unsere Erwiderung an das Gericht ist sechs Seiten lang.) Und bei so einem Umfang kommen schnell fünfstellige Beträge zusammen. Anwälte nennen sowas im branchenüblichen Anglo-Slang „Fee-Fest“, zu deutsch und ohne alle Alliteration: Gebührenmaximierung ohne Notwendigkeit.

Das Muster ist klar: eine Einschüchterungskampagne. Doch die Skrupellosigkeit, mit der hier gegen ein freies Presseorgan vorgegangen wird, markiert eine neue Qualität.

Wie kann eine so massive Verletzung der Pressefreiheit in Frankfurt geschehen? Die Stadt wird (noch) nicht von rechtsextremen Verfassungsfeinden regiert. Es stellen Parteien mit einwandfreiem demokratischen Leumund die Regierung.

Warum also dieser Griff in die Trickkiste autoritärer Machtsicherung? Wagenburgmentalität? Angst vor Enthüllungen im Bausumpf? Wahlkampfnervosität? Intransparenz-Reflexe, die ausser Kontrolle geraten?

Wir wissen es nicht. Noch nicht. Aber wir werden es herausfinden.

Wie wird sich die Verwaltung erst verhalten, wenn die so rasant mehr Wählerstimmen gewinnenden Rechtsextremisten im Magistrat sitzen? Im vorliegenden Fall ist kein Respekt der Verwaltung für Grundrechte, Verhältnismäßigkeit oder Zurückhaltungsgebot der öffentlichen Gewalt erkennbar.

Aber wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir lassen uns unser Grundrecht nicht nehmen – von Leuten, die Demokratie, Beteiligung, Compliance und Digitalisierung predigen, aber offenbar meinen, die bloße Rhetorik genüge. Und trotz aller Machenschaften im Verborgenen (oder vielleicht grade deswegen?) viel zu wenig Probleme unserer Stadt tatsächlich lösen.

Doch Demokratie ist Alltag, nicht Festrede im Pavillion. Sie beginnt bei Gesetzestreue und Respekt vor Institutionen – auch und grade vor der Presse.

Beteiligung heißt: Keine teuren Programme mit Versammlungen, zu denen keiner kommt, sondern Kritik hören und ertragen, nicht nur Applaus. Informieren, erklären, diskutieren und zuhören.

Compliance und Rechtsstaatlichkeit heißt: nicht dicke Kodizes beschließen, sondern Interessenkonflikte tatsächlich offenlegen und Korruptionsrisiken transparent machen. Und geltende Regeln und Gesetze einfach einhalten.

Wir bleiben dran. Und werden weiter berichten.

Korruption ist kein fernes Phänomen, das in Nachrichten über entlegene Regime vorkommt. Ihr Risiko sitzt mitten in Frankfurt, in den Amtsstuben der Verwaltung, in den Fluren der ABG Frankfurt Holding GmbH, einer Gesellschaft, die unter der Führung von Frank Junker eigentlich für Gemeinwohl stehen sollte.

Inzwischen gibt es gleich drei Strafverfahren, die belegen: Der Verdacht des Filzes war nie bloß ein Gerücht. Nach unseren Recherchen ist uns jetzt bekannt, dass es mindestens drei Strafverfahren wegen Korruptionsdelikten in der Sphäre der ABG gibt.

In dem letztgenannten Verfahren stehen fünf Angeklagte vor Gericht, darunter ein Mitarbeiter der ABG. Fünf Verteidiger, drei Richter – das Format des Schöffengerichts zeigt bereits an, dass hier keine Bagatelle verhandelt wird. Ein Prozess ist ein Brennglas: erhellend und schmerzhaft zugleich. Wenn die Hauptverhandlung eröffnet wird, dürfte dies einer der aufsehenerregendsten Termine im Frankfurter Justizkalender werden. Noch liegt die Anklageschrift unter Verschluss – doch das Licht der Verhandlung wird sich nicht dauerhaft dimmen lassen.

Die ABG ist mehr als ein städtisches Unternehmen. Sie ist eine Projektionsfläche: für Hoffnungen auf bezahlbaren Wohnraum, aber auch für Misstrauen, wenn Entscheidungen intransparent bleiben. Dass nun Verfahren wegen Korruptionsdelikten geführt werden, zeigt, wie brüchig das Fundament sein kann, wenn Gemeinwohlauftrag und Eigeninteresse ineinanderfließen. Jahrelange Versäumisse bei der Aufsicht manifestieren sich jetzt als Problem. Zehn Jahre lang stank der Fisch vom Kopf — Oberaufseher war der korrupte Oberbürgermeister Feldmann, später in anderer Sache wegen Vorteilsnahme vom Landgericht Frankfurt zu 120 Tagessätzen verurteilt. Es wird sich zeigen, ob seine Amtsführung einen negativen Einfluss hatte. Aber auch heute gibt es Aufsichtsratsmitglieder mit offensichtlichen Interessenkonflikten. Das ist hochriskant.

Aber auch die Stadt ist selbst betroffen von Korruptionsfällen: die Verurteilung von OB Peter Feldmann, zugleich höchster Aufseher der ABG und die Verurteilung seines engen Mitarbeiters, dem Leiter des Hauptamts Tarkan A. sind prominenteste Fälle. Zuletzt gab es Ermittlungen bei der Vergabe von Mietwagen-Lizenzen. Droht ein Rückfall in die 80er Jahre?

Im Juli 1988 berichtete der Spiegel, dass gegen rund 300 Beschuldigte bei der Stadt ermittelt wurde. In sieben städtischen Ämtern – vom Straßenamt bis zu den Stadtwerken – habe es demnach als üblich gegolten, dass Firmen, aber auch Bürger zunächst Geld zahlen mussten, wenn sie Aufträge oder behördliche Unterstützung erhalten wollten.

Der Blick zurück zeigt: Das Thema Korruption ist nicht neu, es zieht sich wie ein roter Faden bis in die aktuellen Verfahren hinein. Schon damals sprach ein Staatsanwalt von „sizilianischen Verhältnissen“. Die Frankfurter Rundschau berichtete etwa von einem städtischen Mitarbeiter, der von einem Unternehmer als Gegenleistung für seine Unterstützung verlangte, ihm eine Herde Rinder zu kaufen. Heute fragt man sich, welche Formen der Vorteilsnahme sich nun offenbaren werden – im sprichwörtlichen braunen Umschlag oder auf subtileren Wegen.

Frankfurt hat kein punktuelles, sondern ein strukturelles Korruptionsproblem. Die Verfahren in der Sphäre der ABG, die Verurteilungen bei der Stadt und die Rückblicke auf vergangene Skandale zeigen, dass Muster über Jahrzehnte fortwirken. Die Stadt steht vor der Frage, ob sie endlich die Kraft zur Selbstreinigung aufbringt – oder ob die alten Bilder von „sizilianischen Verhältnissen“ weiterhin das heimliche Leitmotiv bleiben.

„Erfolg ist eine Funktion der Anpassungsleistung.“ Kaum eine Formel beschreibt die Mechanik moderner Gesellschaften treffender. Wer aufsteigt, tut dies in der Regel nicht durch originäre Leistung, sondern durch das geschmeidige Einfügen in Strukturen, durch die Kunst, Erwartungen zu erfüllen. Doch was, wenn der Erfolg auf radikaler Abweichung beruht – wie bei Bruce Gilden?

Der New Yorker Fotograf, berüchtigt für seine gnadenlosen Blitzaufnahmen aus nächster Nähe, gilt als Inbegriff des Nonkonformismus. Seine Bilder sind Aggressionen gegen das bürgerliche Schönheitsideal: verzerrte Gesichter, Narben, Zähne, die im Blitzlicht schimmern wie Requisiten eines Alptraums. Gilden hat die Regel, dass Street Photography unsichtbar, distanziert, höflich zu sein habe, nie akzeptiert. Sein Werk ist eine permanente Attacke – gegen Passanten, gegen Konventionen, gegen die Idee, man könne das urbane Leben in leiser Eleganz einfangen.

Und doch: Gilden ist erfolgreich. Er hängt in Museen, wird in Bildbänden kanonisiert, von Magnum aufgenommen. Die Nonkonformität, die ihn auszeichnet, ist längst Teil des kulturellen Angebots geworden. Der Kunstmarkt verlangt nach dem „Anderen“, nach dem Schock des Realen, nach Authentizität als Ware. Gildens Weigerung, sich anzupassen, ist selbst zur Anpassungsleistung geworden: an das System, das den Außenseiter zur Institution erhebt.

Die Kritische Theorie hätte dieses Paradox kaum treffender beschreiben können. In Gildens Bildern erscheint das Nichtidentische, das, was sich der gesellschaftlichen Glättung widersetzt. Aber im Augenblick seiner Präsentation wird es in die Logik der Verwertung eingesogen: Kataloge, Preise, Sammlerwert. Widerstand, der zur Marke wird, ist noch Widerstand – aber einer, der seine Unschuld verloren hat.

So zeigt sich an Gilden exemplarisch: Erfolg im Kulturbetrieb ist nicht das Gegenteil von Anpassung, sondern deren höchste dialektische Form. Selbst der radikalste Außenseiter bestätigt, indem er erfolgreich wird, die Regel: Erfolg ist eine Funktion der Anpassungsleistung – selbst dann, wenn er sich als pure Verweigerung geriert.

Die Pressefreiheit gilt als stolzes Grundrecht, als Herzschlag der Demokratie. Doch was, wenn die Arterie vertrocknet? Wenn die Presse, auf die sich dieses Grundrecht bezieht, schlicht verschwindet? Dann schützt das Grundgesetz eine leere Hülle – eine Freiheit ohne Substanz.

Lange war die Ordnung einfach: Die Zeitung am Morgen, das Radio beim Frühstück, die „Tagesschau“ am Abend. Presse, das waren Institutionen – Redaktionen, die Debatten prägten, die als vierte Gewalt mitspielten. Heute bröckelt diese Ordnung. Digitalisierung, verändertes Mediennutzungsverhalten, zerlegte Aufmerksamkeiten. Die Geschäftsmodelle sind kollabiert, Anzeigenmärkte längst zu Google und Meta gezogen. Die alten Abonnenten sterben – biologisch und kulturell.

Zurück bleibt am Ende eine Kulisse. Adorno hätte es die „Verwaltung des Mangels“ genannt: Zeitungen als Markenhüllen, die Inhalte industriell normiert und zusammengelegt, mit dem Anspruch von Vielfalt, aber der Realität der Gleichförmigkeit.

Doch Pressefreiheit ist kein Zierstück, kein museales Objekt. Sie lebt nur, wenn es ein Gegenüber gibt: Stimmen, die nachfragen, die stören, die Herrschende beunruhigen. Horkheimer und Adorno beschrieben schon in der Dialektik der Aufklärung, wie Kultur zur Ware verkommt: Das Abweichende wird geglättet, das Kritische absorbiert, bis am Ende Produkte stehen, die planbar konsumierbar sind – ob Nachrichten, Serien oder Songs.

Wenn die Presse ihre kritische Funktion verliert und sich auf den reibungslosen Vollzug der Industrie reduziert, läuft die Pressefreiheit leer.

Und die einst großen Player, die jetzt leise untergehen, hatten es sich bequem gemacht mit den Mächtigen.

Natürlich entstehen neue Formen: Blogs, investigative Projekte, kollektive Plattformen, digitale Magazine, oft prekär, manchmal dilettantisch – aber mit dem Anspruch, das kritische Moment zu bewahren. Die Rechtslage ist völlig klar: Alle diese neuen Formen sind von der Rechtsprechung als Presse anerkannt. Aber die Praxis der öffentlichen Verwaltung, wo es sich im Dunkeln gut munkeln lässt, ist eine andere. Informationsansprüche werden abgeblockt, Zugänge verwehrt, Anträge verschleppt. Auch weil man die neuen Presseformen nicht wie gewohnt einlullen kann, die individuellen Messingschildchen auf der Pressebank im Sitzungssaal stehen symbolisch für ein Welt, in der sich schon lange keiner mehr wehtut. Und das ist ein Problem: Denn eine Freiheit, die nur auf dem Papier gilt, ist keine.

Die Frage „Wer ist eigentlich noch Presse?“ ist deshalb mehr als eine semantische. Sie berührt das Zentrum der Demokratie: Gibt es noch Räume, in denen Öffentlichkeit mehr ist als algorithmisch sortierter Content? Oder verlieren wir, mit den Redaktionen, auch die Instanz, die Kritik institutionell verkörperte?

Adorno hätte gesagt: Die Aufgabe der Presse ist es, „das Nicht-Identische hörbar zu machen“. Das, was sich nicht fügt, nicht glätten lässt. Wenn diese Stimmen verschwinden oder systematisch zum Schweigen gebracht werden, bleibt nur Verwaltung – von Nachrichten, von Menschen, von der Freiheit selbst.

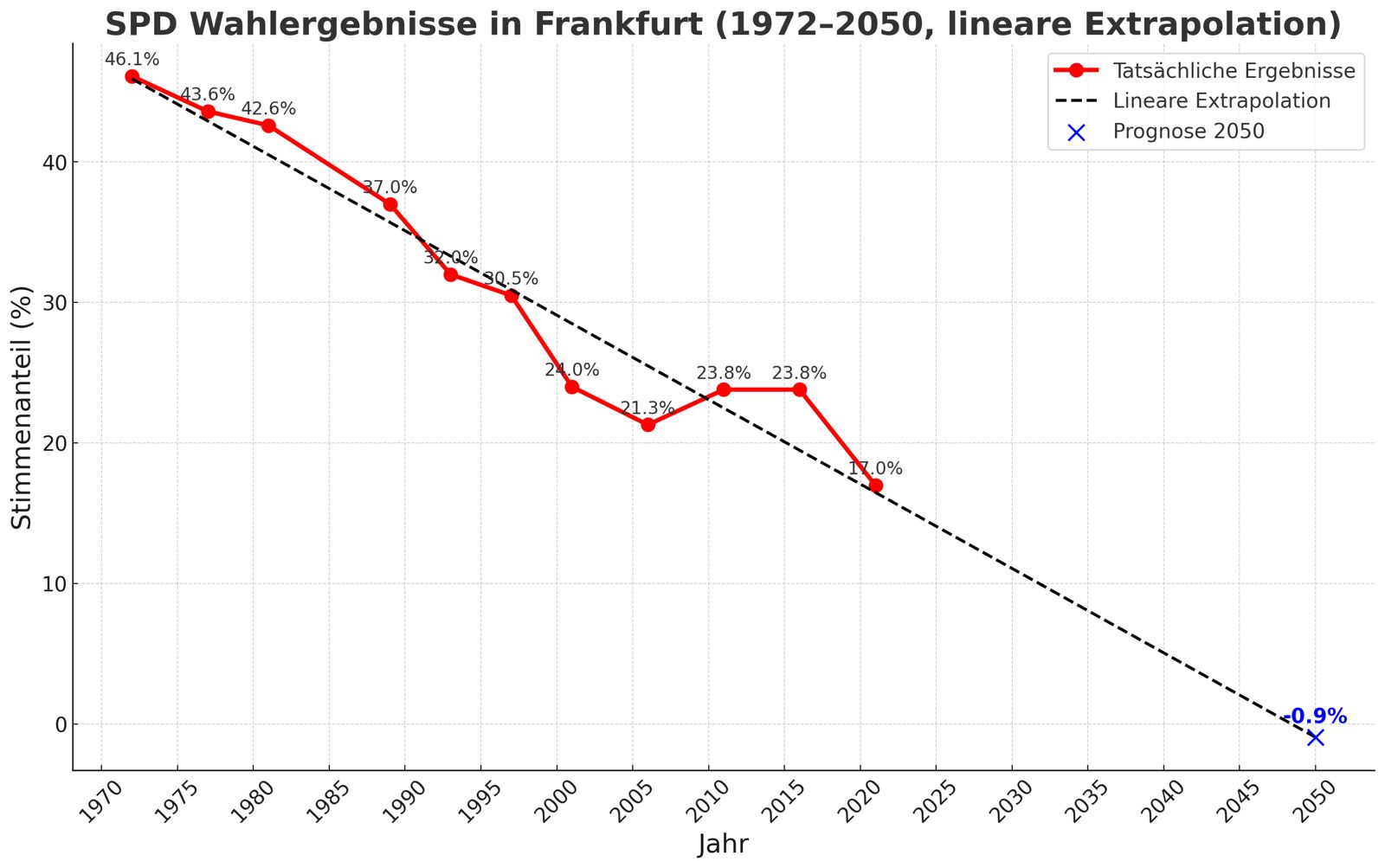

„Die Krise der SPD ist tief, aber nicht unüberwindbar.“ Mit diesem Satz beendet Henning Meyer seinen Essay „Wie die SPD zu retten ist“, erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 27. Juni 2025. Es ist ein Text, der nicht nur die Diagnose einer seit Jahrzehnten schleichenden Krankheit liefert, sondern auch den möglichen Therapieweg skizziert. Und er stammt von jemandem, der Gewicht in der Partei hat: Meyer ist Sozialwissenschaftler, Honorarprofessor an der Universität Tübingen und stellvertretender Vorsitzender der Grundwertekommission der SPD. Er schreibt nicht aus der Pose des Besserwissers, sondern mit dem klaren Blick des Sozialdemokraten, der die Partei nicht verloren geben will.

Sein Befund ist ernüchternd: Seit den 1990er-Jahren habe die SPD ihr programmatisches Fundament preisgegeben und sich einem „transaktionalen Politikstil“ verschrieben – punktuelle Koalitionen, kurzfristige Zugeständnisse, aber ohne Kompass. Dieses Modell, einst von Schröder und Blair als Erfolgsformel gefeiert, hat sich erschöpft. Es hinterlässt eine Partei ohne Profil und ohne Überzeugungskraft.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt der jüngste Frankfurter Mietenstopp. Als Maßnahme verkauft er sich auf den ersten Blick gut: ein rasches Signal, eine scheinbar klare Entlastung für die Mieterinnen und Mieter. Doch politisch bleibt er ein klassisches Lehrbuchbeispiel für Transaktionspolitik: ein Angebot im politischen Supermarkt, kein Ausdruck einer kohärenten Vision, zudem ökonomisch äusserst fragwürdig. Mehr noch: Er lenkt zugleich ab vom Versagen führender Sozialdemokraten bei der Governance des städtischen Immobilienkonzerns ABG, wo jahrelang Aufsichtspflichten vernachlässigt und Compliance-Fragen ausgeblendet wurden. Statt einer langfristigen wohnungspolitischen Strategie liefert die SPD ein kurzfristiges Preisschild – und versucht, damit die eigenen Versäumnisse zu kaschieren. Statt: „Kommunales Wohnen für möglichst viele“ (Vorbild Wien!) heißt es „Mietpreisprivilegien für 10 %“.

Meyer hat recht: Wer Politik auf den Charakter von Sonderangeboten reduziert, verliert das, was Sozialdemokratie immer ausgezeichnet hat – die Fähigkeit, Menschen zu begeistern, Hoffnung zu wecken, einen gesellschaftlichen Zukunftsentwurf vorzulegen. Besonders schlüssig ist sein Rekurs auf Aristoteles. Der Philosoph unterschied drei Grundelemente erfolgreicher Rede – und damit, so Meyer, auch erfolgreicher Politik. Ethos bedeutet moralische Führung. Für eine moderne Sozialdemokratie heißt das konkret: Demokratie zu leben, Partizipation zu ermöglichen, Transparenz zu garantieren und die gesetzliche Bindung der Verwaltung ernst zu nehmen. Moralische Autorität entsteht nicht aus Sonntagsreden, sondern daraus, dass politische Akteure die Regeln des Rechtsstaates nicht nur predigen, sondern auch in der alltäglichen Praxis durchsetzen. Auf kommunaler Ebene bedeutet dies eine Verwaltung, die rechtstreu arbeitet, Entscheidungen nachvollziehbar begründet, die Öffentlichkeit beteiligt und dabei die Probleme der Stadt effizient und effektiv löst. Wo Demokratie gelebt, Transparenz praktiziert und Gesetzestreue gewährleistet wird, gewinnt Politik Glaubwürdigkeit zurück.

Pathos bezeichnet die Fähigkeit, Emotionen anzusprechen, Menschen zu bewegen, Hoffnungen und Ängste ernst zu nehmen. Logos schließlich meint die rationalen Argumente, Inhalte und Programme, die Politik sachlich begründen und plausibel machen.

Die Rechtspopulisten setzen nahezu ausschließlich auf Pathos: sie schüren Angst, Wut, Ressentiment. Die SPD wiederum hat sich in den vergangenen Jahren auf Logos verengt – Mindestlohn, Steuererleichterungen, Sozialprogramme. Alles wichtig, aber ohne Resonanz im Herzen der Wählerinnen und Wähler. Was fehlt, ist die Balance: Nur wenn Ethos, Pathos und Logos zusammenspielen, entsteht eine politische Kraft, die zugleich glaubwürdig, bewegend und vernünftig ist.

Ein Blick in die eigene Geschichte zeigt, wie das gelingen kann. Willy Brandt verband in den 1970er-Jahren moralische Autorität, programmatische Klarheit und emotionale Ansprache in einer Weise, die bis heute als Vorbild gilt. Die Kampagne „Willy wählen“ war mehr als ein Slogan – sie war Ausdruck einer Begeisterung, die Millionen Menschen mobilisierte, weil sie das Gefühl hatten, Teil eines Aufbruchs zu sein. Genau diese Mischung aus Ethos, Pathos und Logos fehlt der SPD heute – und genau darauf zielt Meyers Analyse.

Besonders wichtig ist sein Hinweis auf die Kommunen. Dort entscheidet sich, ob die SPD wieder Vertrauen gewinnen kann – im direkten Alltag der Menschen, nicht in der Berliner Blase.

Meyers Fazit weist den richtigen Weg: Nur wenn die SPD eine solidarische, glaubwürdige Zukunftsvision formuliert, kann sie das Vertrauen zurückgewinnen. Wer glaubt, es ginge auch mit einem „Weiter so“, verkennt die Dramatik der Lage.

Meyer meint, die SPD habe zwei Jahre Zeit, um im Rahmen der Grundsatzprogrammarbeit einen solchen Entwurf vorzulegen. Gelänge das, wird sie wieder zur gestaltenden Kraft. Scheitere sie, bleibt der Platz für gesellschaftliche Visionen den Populisten überlassen

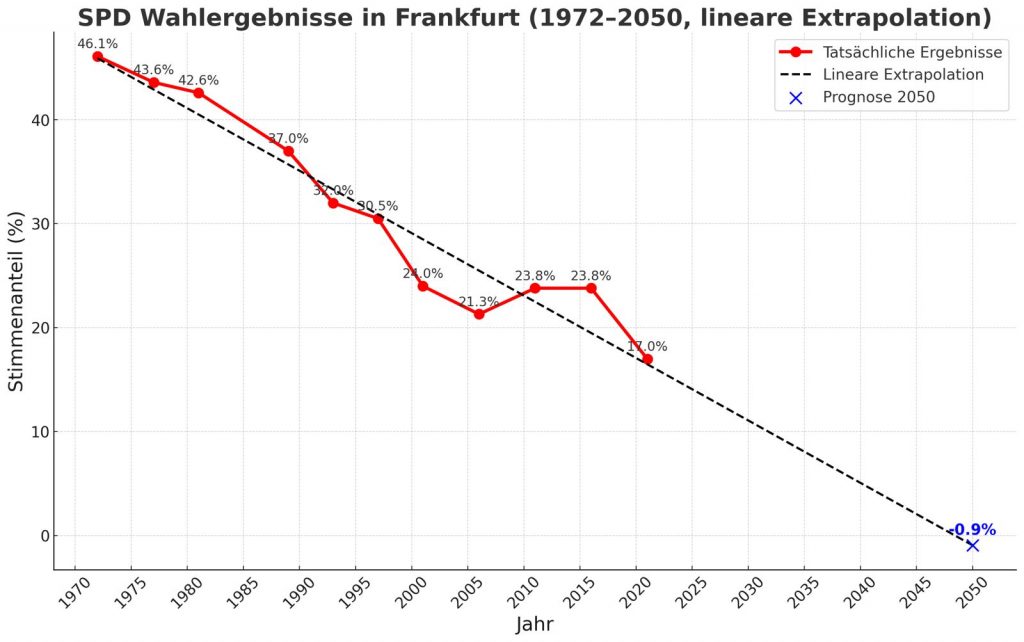

Die Frankfurter SPD hat nicht so viel Zeit: Schon bei der nächsten Kommunalwahl droht die Einstelligkeit, der weitere Ausblick ist vernichtend. Der Wille zur grundlegenden Kursänderung nicht erkennbar.

Ein Blick auf die Wahlergebnisse zeigt, dass die bisherige Strategie gescheitert ist.

Ein Bericht in der Frankfurter Neuen Presse (Montag, 11. August 2025, Seite 33, online nicht verfügbar) erzählt eine kleine Geschichte, die alles über den Zustand der Stadt verrät. Die ABG Frankfurt Holding, seit Jahrzehnten die kommunale Machtmaschine am Wohnungsmarkt, droht einem Rentner mit Abmahnung – weil er Lebensmittelspenden organisiert.

Fritz Höper, 70+, eigensinnig, manchmal laut, aber schlicht von Solidarität getragen, koordiniert die Verteilung von überschüssigem Essen, berichtet Reinhardt in der FNP. Er rettet, was sonst im Müll landen würde, und bringt es dorthin, wo die Not am größten ist: in ein Hochhaus voller älterer Menschen mit kleiner Rente. Aus Sicht der Nachbarschaft ist das praktizierte Mitmenschlichkeit. Aus Sicht der ABG offenbar Ordnungs-widrig.

Denn die Gesellschaft wirft ihm vor, so Reinhardt, mit den Essensspenden „Ratten“ anzulocken – und droht: Kosten für Schädlingsbekämpfung, Abmahnung, am Ende vielleicht Kündigung. Das alles in der Sprache einer Verwaltung, die sich nicht mehr für Menschen interessiert, sondern nur noch für Aktenzeichen.

Was hier sichtbar wird, ist mehr als ein Nachbarschaftsstreit. Es tritt der verhunzte Charakter eines entmentschlichten Gemeinwohl-Unternehmens zu Tage, entstellt durch das Wirken der instrumentellen Vernunft: Wo Menschen füreinander sorgen, sieht die ABG nur Risiko und Störung. Gemeinwohlverpflichtung? Olle Kamellen, wir sind profitorientiert, und Profit ist geiler noch als Geiz.

Dass die ABG so reagiert, ist kein Zufall. Über dreißig Jahre regiert ihr Geschäftsführer Frank Junker wie ein Patriarch. In dieser Zeit ist ein Klima entstanden, in dem alle Angst haben vor dem allmächtigen Paten – Mitarbeiter, Aufsichtsräte, ja selbst die Stadtpolitik. Die Folge: Lähmung. Niemand wagt, das Offensichtliche zu tun – nämlich Engagement zu unterstützen, statt es zu bestrafen.

Die Politik kennt dieses Muster nur zu gut. Auch dort lähmt die Angst vor Machtverlust die Bereitschaft, menschlich und mutig zu handeln. Am Ende bleiben Menschen wie Höper allein zurück – bedroht von Briefköpfen, geschützt nur durch die spontane Solidarität ihrer Nachbarn.

So wird aus einer Episode über Essensspenden ein Spiegel der Stadt: Ein Konzern im Besitz der Allgemeinheit, unfähig, Gemeinwohl zu leben. Eine Politik, die sich in Schweigen hüllt. Und eine Nachbarschaft, die zeigt, dass Menschlichkeit noch existiert – nur eben nicht dort, wo sie hingehörte.

Es ist höchste Zeit, dass die Stadtregierung diese Lähmung überwindet. Sie muss die ABG wieder an ihren eigenen Gesellschaftszweck erinnern – die sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung – und das System Junker beenden. Alles andere hieße, die Entmenschlichung weiter zu dulden.