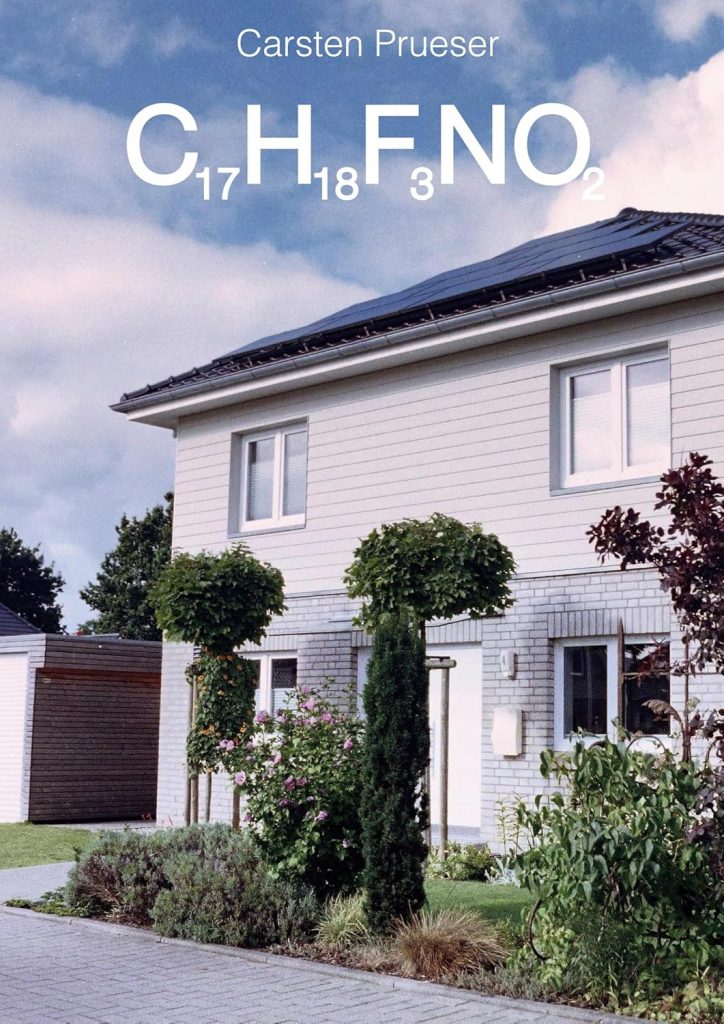

Mit seinem nun auch in Deutschland erhältlichen Fotobuch C17H18F3NO widmet sich Carsten Prueser der Trostlosigkeit der Neubausiedlungen – und legt, Bild für Bild, den fundamentalen Widerspruch frei, der dem Ideal des privaten Glücks im Eigenheim eingeschrieben ist.

68 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3819266591, 58 EUR.

Auf den ersten Blick begegnet man einer vertrauten Szenerie: saubere Wege, akkurat gezogene Kiesbeete, normierte Dachgauben, Carports, weiße Fensterrahmen – das vertraute Vokabular der deutschen Wohnbauprovinz. Diese Häuser könnten überall stehen. Und sie tun es auch: in Heide, Dithmarschen, Schleswig-Holstein – aber ebenso gut im Süden von Köln oder am Rand von Leipzig. Sie markieren nicht nur geografische Ränder, sondern auch die psychogeografische Peripherie eines bürgerlichen Begehrens, das in seiner architektonischen Form längst zur Norm, zur Regel, zum Raster geworden ist.

Was Prueser hier fotografisch festhält, ist nicht bloß ein Ort, sondern ein Zustand. Sein Buch ist die Kartierung einer kollektiven Illusion – eines Versprechens von Sicherheit, Individualität und Geborgenheit, das sich in der Realität als Gleichförmigkeit, Isolation und Konformitätsdruck erweist. Schon der Titel C17H18F3NO – die chemische Formel für Fluoxetin, bekannt als Prozac – verweist auf den seelischen Unterstrom dieser Siedlungslandschaften. Die gebaute Umwelt erscheint hier nicht als Ausdruck menschlicher Gestaltungskraft, sondern als Sedativum – als medikamentös wirksame Architektur, die eher beruhigt als beheimatet.

Dass Prueser analog fotografiert – mit Filmmaterial, das Licht streut, Schärfen relativiert und Fehler zulässt – ist dabei kein nostalgisches Stilmittel, sondern ein subversiver Akt. Gerade im Kontrast zur glatten, nahezu digitalen Oberflächen der fotografierten Architektur erzeugt das Analoge eine Reibung, die nicht nur ästhetisch wirksam wird, sondern auch inhaltlich. Denn wo die Gebäude den Eindruck eines industriell gefertigten Glücksprodukts vermitteln, trägt die fotografische Technik jene Imperfektion ins Bild zurück, die dem Ort längst abhandengekommen ist.

In Dithmarschen, wo die Häuser fotografiert wurden, treffen diese Siedlungen auf eine Region, deren historische Bautraditionen – Friesenhäuser, Reetdächer, rote Klinker – zwar nicht präsent, aber in ihrer Abwesenheit umso deutlicher spürbar sind. Was einst wuchs, wird heute erschlossen. Was sich früher aus der Region heraus entwickelte, wird nun in ihr abgestellt – planbar, kalkulierbar, verwertbar. Die Standardisierung ersetzt nicht einfach die Vielfalt, sie überformt sie mit einem System, das Unterschiede simuliert, wo längst alles auf Vergleichbarkeit und Effizienz getrimmt ist. Gestaltungsziel ist der Marktwert, nicht der menschliche Gebrauch.

Pruesers Blick ist dabei weder anklagend noch verklärt. Seine Fotografien verweigern sich dem schnellen Urteil. Sie zeigen nicht das Spektakel, sondern die scheinbar nebensächlichen Details – die Hausnummer, das Klingelschild, den Schattenwurf eines Carports – und gerade in dieser unspektakulären Genauigkeit liegt ihre analytische Schärfe. Denn sie legen offen, wie das Versprechen auf Individualität in der Reihung, Rasterung und Wiederholung der Formen untergeht. Die Differenz wird zur bloßen Variation des Immergleichen, das Eigene zur Version einer Vorlage aus dem Katalog.

In dieser ruhigen, beinahe klinischen Beobachtung liegt eine eigentümliche Kraft. Man beginnt zu verstehen, dass es hier nicht um Architektur geht, sondern um Gesellschaft. Um das Bedürfnis nach Ordnung, nach Zugehörigkeit, nach einem Ort, an dem man sich sicher fühlen kann – selbst wenn er leer ist. C17H18F3NO wird so zur soziologischen Studie in Bildern, zum psychologischen Profil einer Zeit, die das Private als Rückzugsraum idealisiert und dabei übersieht, dass genau dieser Rückzug auch ein Rückzug aus der Welt ist.

Was bleibt, ist eine subtile, aber unübersehbare Leere. Keine Katastrophe. Kein Drama. Nur der Verdacht, dass etwas fehlt. Dass diese Orte – so heil sie wirken – eine Form von Verstummen darstellen. Nicht das Schweigen als Ruhe, sondern als Abwesenheit von allem, was lebendig ist.

Die Kulturindustrie, das wusste Adorno, nivelliert den Geschmack, indem sie ihn funktionalisiert. Was früher Ausdruck von Urteilskraft und Erfahrung war, wird heute als Konsumentscheidung quantifiziert. Auch davon erzählt dieses Buch, wenn es zeigt, wie sehr der Raum selbst – das Zuhause – zur Ware geworden ist, zum Symbol für Erfolg, aber eben auch zum Symptom einer normierten Gesellschaft, in der Individualität ein Designmerkmal und kein Ausdruck innerer Freiheit mehr ist.

C17H18F3NO ist somit weit mehr als eine fotografische Arbeit. Es ist eine stille Anklage. Ein Essay ohne Worte. Ein ästhetisches Störsignal. Nicht gegen die Menschen gerichtet, die in diesen Häusern leben – sondern gegen die Ideologie, die ihnen vorgaukelt, dort würde das Glück wohnen.

Wer dieses Buch aufschlägt, wird nicht erschüttert – aber auch nicht unberührt bleiben. Die Bilder rühren an etwas, das schwer zu benennen ist, weil es so alltäglich geworden ist: das stille Grauen des bürgerlichen Lebens in einer Welt, in der alles seinen Platz hat – und nichts mehr seinen Sinn.

Und vielleicht ist genau das die größte Leistung dieses Buches: Es zeigt, ohne zu erklären. Es deutet, ohne zu belehren. Und es bleibt im Gedächtnis – wie ein Satz, den man nicht zu Ende gedacht hat, der aber dennoch weiterklingt.

C17H18F3NO, Carsten Prueser

FFM-PRESS, Frankfurt am Main, 68 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3819266591

Erhältlich in jeder deutschen Buchhandlung und online: https://amzn.eu/d/7Wifz3x