FRANKFURT. Die Stadt Frankfurt feiert sich für einen Tropfen auf den heißen Stein. In einer aktuellen Pressemitteilung verkündet das Ordnungsamt stolz, man habe „umfangreiche Kontrollen“ im Mietwagengewerbe durchgeführt. Die Bilanz liest sich auf den ersten Blick wie ein Erfolg der harten Hand: 45 Kontrollen, 39 Beanstandungen. Eine Trefferquote von fast 87 Prozent. Doch wer diese Zahlen gegen die Realität auf Frankfurts Straßen hält, dem bleibt der Beifall im Halse stecken.

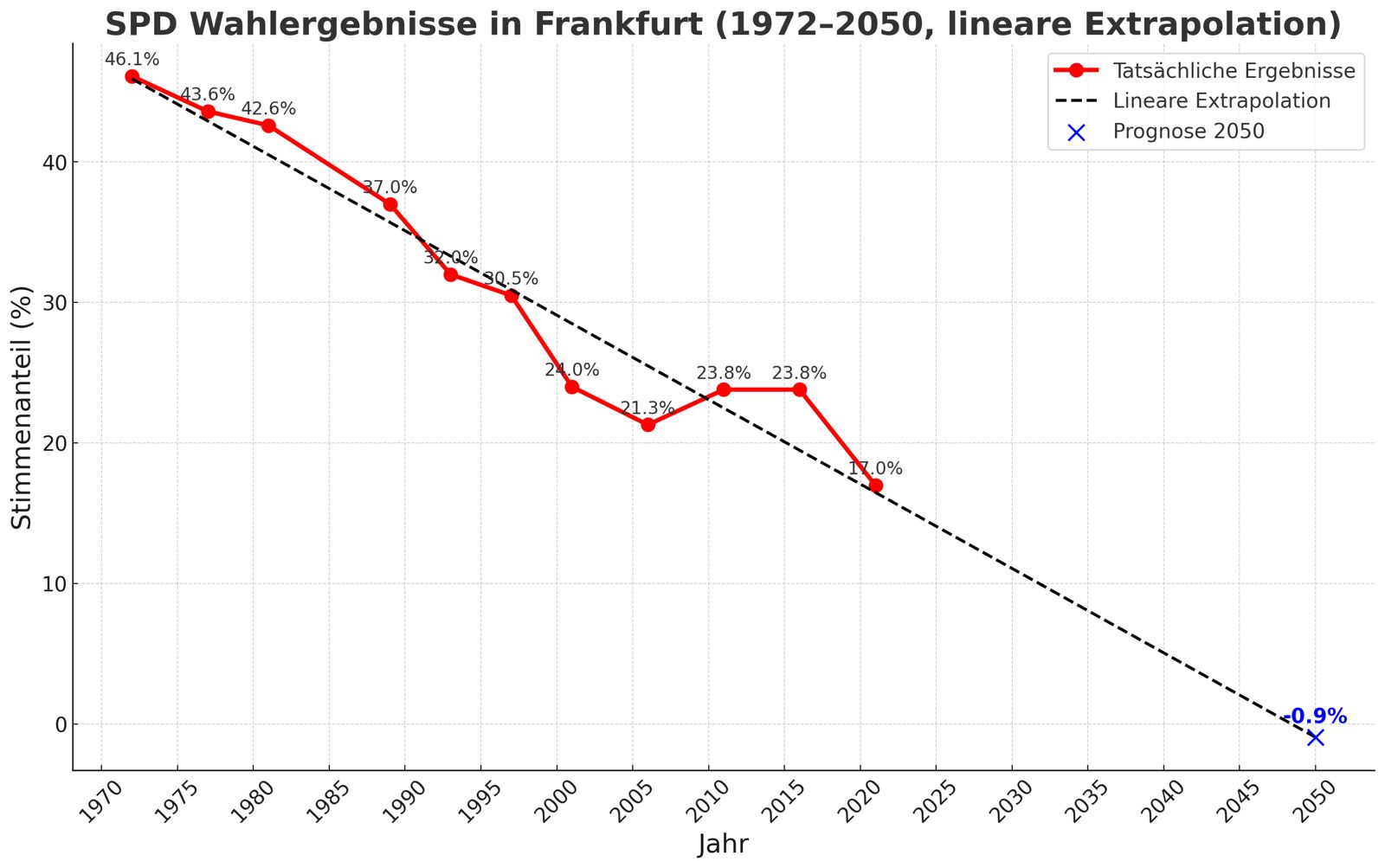

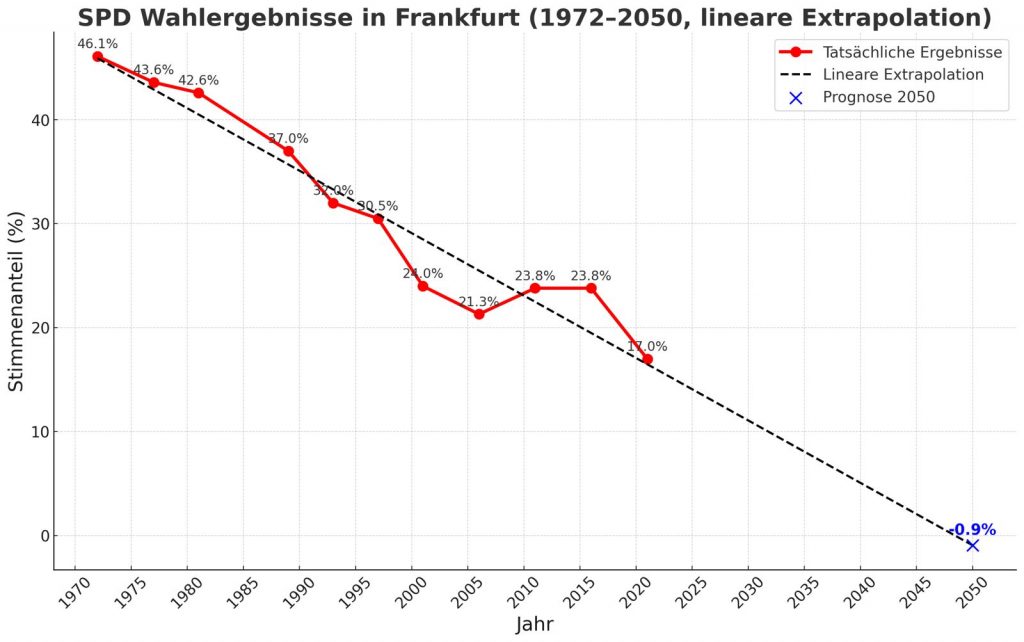

Nach vorsichtigen Schätzungen sind in Frankfurt rund 2.000 Mietwagen für Plattformen wie Uber oder Bolt unterwegs. Wenn die Stadtpolizei in einem Zeitraum von zwei Monaten (Dezember 2025 bis Januar 2026) gerade einmal 45 Fahrzeuge kontrolliert, entspricht das einer Quote von 2,25 Prozent. Oder andersherum: 97,75 Prozent der Fahrzeuge fahren völlig unbehelligt durch das Raster.

Die Mathematik des Wegschauens

Wenn bei diesen homöopathischen Stichproben fast neun von zehn Autos durchfallen, ist das kein Beweis für effektive Kontrolle. Es ist der statistische Beweis für einen faktischen Kontrollverlust. Der Rechtsbruch – sei es die missachtete Rückkehrpflicht, fehlende Konzessionen oder technische Mängel – ist im Frankfurter Mietwagengewerbe offenbar nicht die Ausnahme, sondern die ökonomische Geschäftsgrundlage.

Verwaltung des Elends statt Schutz des Menschen

Die Stadtverwaltung, vertreten durch Dezernentin Annette Rinn, spricht von „fairem Wettbewerb“ und „Sicherheit“. Das ist klassische administrative Symbolpolitik. Man inszeniert Handlungsfähigkeit, wo strukturelles Versagen herrscht. Besonders zynisch wird es, wenn man die menschliche Dimension betrachtet.

Hinter den „Verstößen gegen die Rückkehrpflicht“ stecken oft Fahrer in prekären Verhältnissen. Sie sind keine kriminellen Energien, sondern das schwächste Glied in einer Kette, die von Algorithmen gesteuert und von Profitinteressen dominiert wird. Wer leer zum Betriebssitz zurückkehrt, verdient kein Geld. Die Plattform-Ökonomie ist so designed, dass Regelkonformität oft den wirtschaftlichen Ruin bedeutet.

Wenn das Ordnungsamt nun Bußgelder verhängt, trifft es meist die Falschen: Die Fahrer, die unter dem Druck des Systems stehen, nicht die Konzerne, die dieses System orchestrieren. Das ist keine Ordnungspolitik, das ist die Verwaltung sozialer Missstände mit dem Bußgeldkatalog.

Fragen, die keine Antwort finden

Die Frankfurter Nachrichten wollten es genau wissen. Wir haben die Pressestelle des Ordnungsamtes mit einem detaillierten Fragenkatalog konfrontiert. Wir haben gefragt:

Warum ruht sich die Stadt auf einer Kontrollquote von 2 Prozent aus, wenn fast jedes kontrollierte Auto Mängel aufweist?

Gibt es eine Strategie gegen die systemische Ausbeutung, oder begnügt man sich mit der Bestrafung der Fahrer, während die Konzerne profitieren?

Wie erklärt die Stadt, dass technische Sicherheitsmängel (fehlende Alarme, abgelaufene HU) offenbar flächendeckend toleriert werden?

Wir haben der Stadt eine faire Frist zur Beantwortung gesetzt. Diese Frist ist am Donnerstagmittag verstrichen. Das Ordnungsamt schweigt.

Demokratische Kapitulation

Dass auf diese drängenden Fragen keine Antwort kommt, lässt tief blicken. Es zeigt eine Verwaltung, die sich entweder nicht erklären kann oder nicht erklären will. Wer einer kritischen Öffentlichkeit die Auskunft verweigert, zieht sich in den Elfenbeinturm der bürokratischen Unantastbarkeit zurück.

Dieses Schweigen bestätigt den Verdacht: Man hat keine Strategie. Man hat keine Antwort auf die Frage, wie man den digitalen Raubtierkapitalismus auf unseren Straßen regulieren soll. Stattdessen verwaltet man das Chaos und hofft, dass niemand zu genau hinsieht. Wir tun es trotzdem.