Über Kompetenzraster, das Nichtidentische und den neuen Fetisch der Messbarkeit – zugleich ein Beitrag zur Kritik der Coaching-Industrie (sic!) am Beispiel der KODE® GmbH

Es beginnt harmlos, fast tröstlich. Wo früher Chefetagen über „Charisma“ raunten und Personalabteilungen im Nebel von Bauchgefühl und Menschenkenntnis operierten, versprechen die neuen Raster: Klarheit. Transparenz. Vergleichbarkeit. Führung, endlich aufgeräumt. Kein Mythos mehr, kein Heldentum, keine Launen. Stattdessen: sauber definierte Kompetenzen, „Handlungsanker“, Skalen, Profile, Soll-Ist-Analysen. Wer führen will, so die implizite Botschaft, muss nicht geboren sein – er kann entwickelt werden. Und was entwickelt werden kann, lässt sich messen.

Genau hier, in dieser Bewegung vom Nebel zur Zahl, liegt der kulturelle Kern der Sache. Nicht weil Zahlen böse wären, sondern weil jede Vermessung eine Welt voraussetzt, die vermessen werden soll – und damit eine Entscheidung darüber, was überhaupt zählt. Kompetenzraster sind nicht nur Instrumente. Sie sind eine Kulturform. Sie übersetzen die unübersichtliche Wirklichkeit in eine Ordnung, die sich verwalten lässt. Sie machen aus dem, was Menschen sind, ein Set von Funktionen – und aus dem, was Organisationen wollen, eine scheinbar neutrale Natur der Dinge.

Der Wechsel der Vokabeln ist verräterisch. Früher sprach man von Charakter. Das klang nach Moral, nach innerer Haltung, nach Verantwortung – und nach dem Problem, dass Charakter sich nicht ohne Weiteres in Prozessdiagramme verwandeln lässt. Heute spricht man lieber von Kompetenz. Kompetenz klingt operationalisierbar, modern, fair. Sie ist das Versprechen, Menschen nicht zu beurteilen, sondern zu fördern. Doch Kompetenz ist zugleich die Sprache einer Welt, in der der Mensch vor allem als Träger von Verwertbarkeit erscheint: als Bündel von „Handlungsvoraussetzungen“, das sich in „offenen, dynamischen Situationen“ zurechtfinden soll.

„Offen“ und „dynamisch“: Das sind die Zauberwörter einer Ökonomie, die ihre eigenen Erschütterungen wie Wetterlagen beschreibt. Krisen, Umbrüche, permanente Transformation – als seien sie ein Naturphänomen. In der Praxis wird diese Kontingenz selten politisch bearbeitet, institutionell eingehegt oder als Frage von Macht und Interessen verhandelt. Sie wird individualisiert. Der Einzelne hat sie zu tragen: durch Eigenverantwortung, Entscheidungsfähigkeit, Ergebnisorientierung – und vor allem durch Belastbarkeit. Belastbarkeit ist die Tugend eines Zeitalters, in dem Überlast systemisch ist, aber als persönliche Schwäche erscheint.

Und doch ist das Entscheidende an diesen Modellen nicht, dass sie Ordnung schaffen, sondern wofür. Hier wird es unerquicklich einfach: Das ganze Mühen dient nicht der Humanität, sondern dem Profitmotiv. Das ist kein zynischer Unterton, sondern der sachliche Kern: Raster sollen Produktivität, Steuerbarkeit, Planbarkeit erhöhen; sie sollen Entscheidungen beschleunigen, Kosten der Unsicherheit senken, Reibung minimieren – und damit Renditen sichern. Dass darüber so selten offen gesprochen wird, ist Teil der Ideologie: Die ökonomische Zwecksetzung wird nicht begründet, sondern als Sachzwang vorausgesetzt. Man müsse eben „professionalisieren“, „objektivieren“, „wirksam entwickeln“. Die Formel lautet nicht mehr „So wollen wir es“, sondern: So ist die Zeit. Die Gegenwart erscheint als Natur, als Reifegrad, als historische Notwendigkeit – als gäbe es zu dieser Vermessung keine Alternative.

Der entscheidende Schritt besteht darin, nicht nur Ergebnisse zu bewerten, sondern das „Wie“. Nicht mehr nur, ob jemand liefert, sondern wie er kommuniziert, entscheidet, mit Konflikten umgeht, sich selbst steuert. Was früher als Stil galt – schwer greifbar, oft ungerecht beurteilt –, wird nun über „beobachtbare Verhaltensanker“ in Soll-Formeln gegossen. Das klingt harmlos: Es sind ja nur Beispiele. Tatsächlich aber ist es Normierung des Ausdrucks. Wer nicht im gewünschten Register spricht, wer Konflikte nicht in die Sprache der Moderation übersetzt, wer sich der glatten Rhetorik verweigert, kann plötzlich als defizitär gelten, selbst wenn er sachlich recht hat.

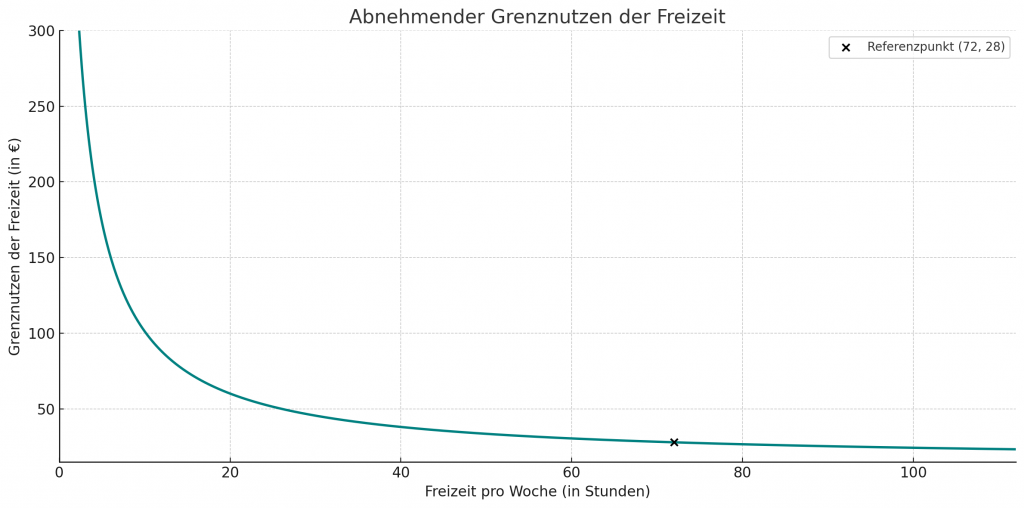

Hier setzt ein Prozess ein, den man ohne Umschweife Verdinglichung nennen muss. Der Mensch wird in messbare Einheiten zerlegt, die Einheit wird in Skalen überführt, die Skalen werden zu Daten, und die Daten zu Entscheidungen. Was qualitativ ist – Urteilskraft, Mut, Loyalität, Widerspruch, Scham, Zorn, Ironie – gerät unter Verdacht, weil es sich nicht sauber codieren lässt. Die Zahl ersetzt nicht nur Unklarheit, sie ersetzt Erfahrung. Und sie erzeugt den Schein, als sei das Lebendige endlich objektiviert.

Gerade an diesem Punkt wird der Begriff des Nichtidentischen wichtig. Nichtidentisch ist das, was sich dem Begriff nicht fügt: das Überschüssige, das Widerständige, das Einzelne, das nicht vollständig in Kategorien aufgeht. Menschen sind nichtidentisch. Sie sind mehr als das, was über sie gesagt und gemessen werden kann. Wer sie dennoch vollständig in Raster presst, nimmt ihnen nicht nur Würde, sondern Realität. Denn die Wirklichkeit des Menschen ist nicht deckungsgleich mit der Beschreibung, die eine Organisation von ihm braucht.

Dass Kompetenzraster so erfolgreich sind, liegt an ihrer Verführungskraft: Sie versprechen Fairness. Wenn jeder weiß, welche Kriterien gelten, wenn Beurteilungen standardisiert sind, sinkt Willkür – so die Hoffnung. Und tatsächlich: Transparente Kriterien können schützen. Aber diese humane Seite ist zugleich die Eintrittskarte für eine neue Art von Totalbewertung. Denn wer die Kriterien definiert, definiert die Normalität. Wer die Anker setzt, setzt die Norm. Und wer die Norm setzt, entscheidet darüber, wer als entwicklungsfähig gilt – und wer als „nicht passend“.

Besonders scharf wird das dort, wo Entwicklung als Regelkreis organisiert wird: messen – planen – intervenieren – messen. Aus Selbstreflexion wird ein permanentes Update; aus Förderung ein Kontrollsystem mit freundlichem Gesicht. Die Sprache der Produktentwicklung kolonisiert das Selbst. Wer nicht ständig „besser“ wird, fällt zurück. Das ist die sanfte Brutalität einer Kultur, die Stillstand als Defekt deutet.

Was hier auf dem Spiel steht, ist nicht nur Personalpolitik, sondern Öffentlichkeit. Denn wenn Führung als Bündel von Kompetenzen beschrieben wird, verschwinden zentrale Kategorien aus dem Blick: Verantwortung, Macht, Interessen, Gemeinwohl. Führung wird entpolitisiert. Ein Konflikt über Ziele und Mittel wird zum „Entwicklungsfeld“. Eine falsche Strategie zur „Kompetenzlücke“. So verliert die Organisation ihre Fähigkeit zur Selbstkritik: Sie verbessert die Menschen, statt die Verhältnisse zu prüfen.

Die Kulturkritik richtet sich deshalb nicht gegen Struktur, nicht gegen Lernen, nicht gegen das Bemühen um Fairness. Sie richtet sich gegen den Fetisch der Messbarkeit, der so tut, als ließe sich Urteilskraft in Skalen übersetzen. Urteilskraft ist aber mehr als Verhalten: Sie ist die Fähigkeit, Situationen zu deuten, Widersprüche auszuhalten, Interessen offen zu legen, Entscheidungen zu verantworten – gerade dort, wo keine Skala hilft.

Gegen die Skala hilft nicht Romantik, sondern Öffentlichkeit: eine Sprache, die wieder über Zweck, Macht und Gemeinwohl streiten kann. Und eine institutionelle Bescheidenheit, die anerkennt, dass der Mensch nie vollständig identisch ist mit seinem Profil. Wer das Nichtidentische schützt, schützt die Möglichkeit von Kritik – und damit die einzige Form von Entwicklung, die den Namen verdient.