Anlässlich des Korruptions-Prozesseses am kommenden Freitag im ABG-Komplex eine Rezension zu Gertrude Lübbe-Wolffs neu erschienenen Buch „Der ehrliche Deutsche“ (Klostermann Verlag, 2025)

An diesem Freitag verhandelt die Strafabteilung des Amtsgerichts Frankfurt in einem von drei den Frankfurter Nachrichten bekannten Verfahren aus dem Korruptions-Komplex der ABG Frankfurt Holding GmbH. Ein Beispiel, das das Systemhafte am Thema Korruption in der Stadt sichtbar macht: Intransparente Strukturen, Nähe zwischen Politik und Verwaltung, wirtschaftliche Verflechtungen, die dem öffentlichen Auftrag zuwiderlaufen. Dass es dafür überhaupt erst eines Strafverfahrens bedarf, ist bezeichnend für den Zustand kommunaler Compliance.

In dieses Klima fällt das neue Buch der ehemaligen Verfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolff, das man als intellektuellen Prüfstein einer Gesellschaft lesen kann, die sich selbst gern für integer hält. Der ehrliche Deutsche – der Titel trägt eine ironische Spannung in sich. Er klingt zunächst wie eine Selbstvergewisserung – Ausdruck des tief verwurzelten Glaubens an deutsche Rechtschaffenheit. Doch zugleich legt Lübbe-Wolff den Finger auf genau diese Selbsttäuschung: Die Vorstellung vom „ehrlichen Deutschen“ wird zur Maske, hinter der sich strukturelle Blindheit und moralische Bequemlichkeit verbergen. Der Titel ist somit weniger Lob als Diagnose einer verdrängten Wirklichkeit.

Man denkt sofort an Figuren wie den grünen Stadtkämmerer Bastian Bergerhoff, dessen Partei sich ehrenvoll für Informationsfreiheit stark macht, der aber schamlos die Stadtverordnetenversammlung belügt, um Einsicht in Akten mit Korruptionsbezug bei der ABG durch einen Prüfungsausschuss zu verhindern.

Immerhin führt das für die Aufsicht zuständige Hessische Ministerium des Innern jetzt endlich eine Untersuchung durch.

Lübbe-Wolff, Juristin und langjährige Professorin in Bielefeld, seziert in ihrem Buch die großen Mechanismen der Korruption: von der Vetternwirtschaft im Vergabewesen über die strukturelle Versuchung politischer Macht bis hin zu den grauen Zonen im Wissenschafts- und Gesundheitsbetrieb. Sie folgt dabei – wie auch die Frankfurter Nachrichten in der Berichterstattung – der Definition von Transparency International: Korruption als Missbrauch anvertrauter Macht zum eigenen Vorteil. Doch ihre Analyse reicht tiefer – sie beschreibt auch die psychologische und kulturelle Dimension, die Verdrängung des Problems im Selbstbild der „rechtschaffenen“ Deutschen.

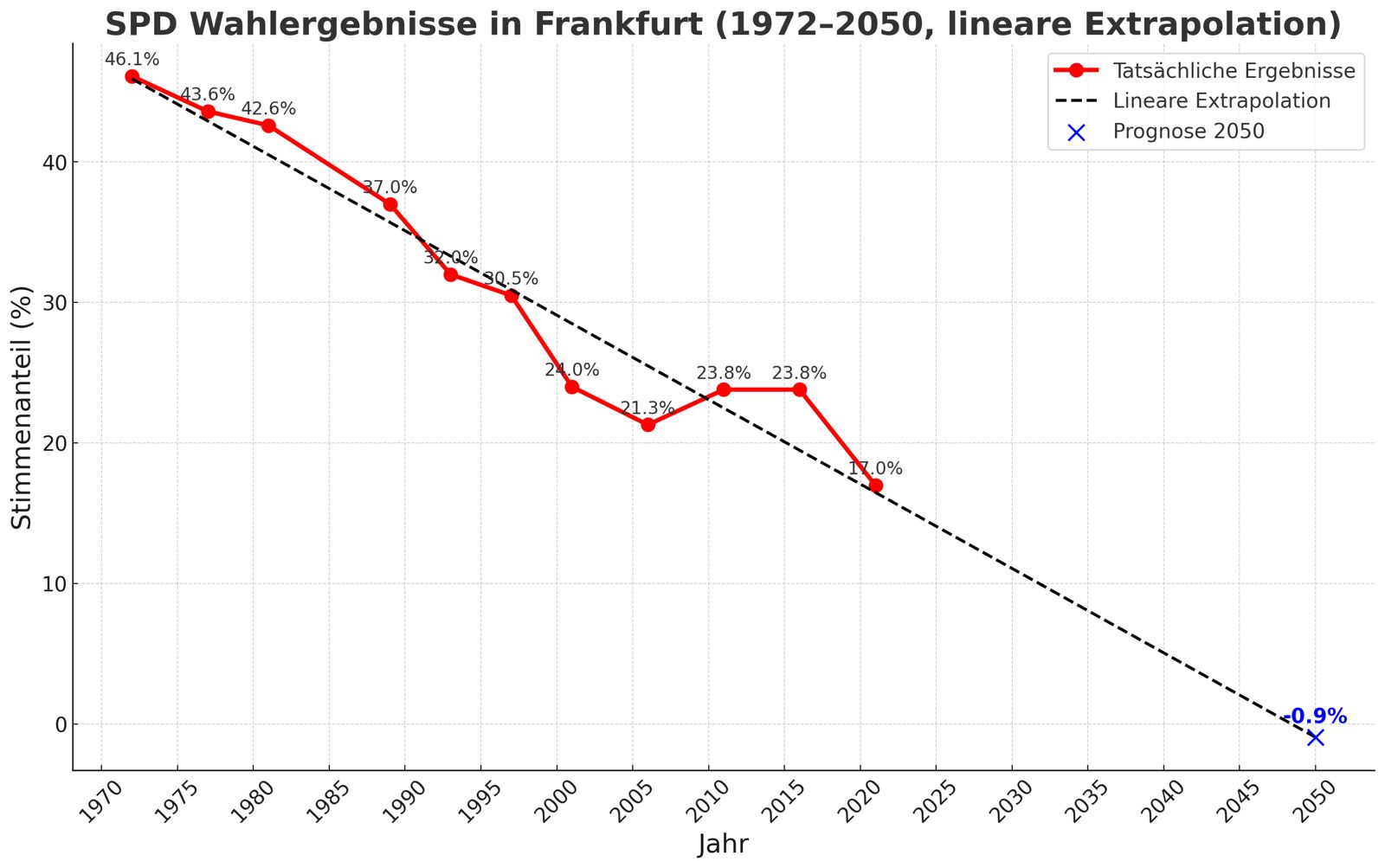

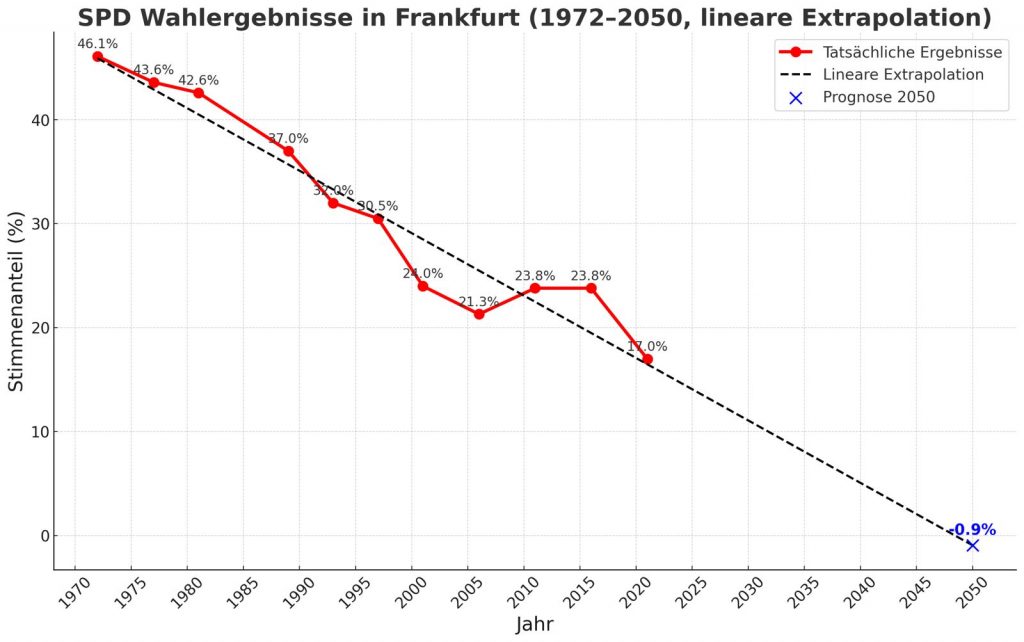

Lübbe-Wolff widerspricht entschieden der nationalen Selbstzufriedenheit. Zwar liege Deutschland auf Platz neun im internationalen Korruptionswahrnehmungsindex, doch sei es – so schreibt sie – vom „Integritätsspitzenreiter Dänemark weiter entfernt als von Chile oder den Vereinigten Arabischen Emiraten“. Die Risiken nähmen zu: Internationalisierung, Migration aus Ländern mit anderer Korruptionskultur, organisierte Kriminalität und eine Politik, die in Krisen Milliarden verteilt, ohne Kontrollmechanismen aufrechtzuerhalten.

Besonders scharf fällt ihre Kritik am „Moralismus“ und an der „Regelungsillusion“ aus. Wer Korruption allein als moralisches Fehlverhalten Einzelner begreife, so Lübbe-Wolff, verkenne die strukturelle Dimension. Und wer glaubt, mit wohlklingenden Gesetzen sei das Problem erledigt, täusche sich – vor allem in der Europäischen Union, wo der „Erlass prächtig klingender Normen“ allzu oft die praktische Untätigkeit überdecke.

Das kennen wir in Frankfurt vom Fall Peter Feldmann, der nur für einen begrenzten Tatkomplex im Zusammenhang mit der AWO verurteilt wurde. Zehn Jahre lang war er Chefaufseher der korruptionsbelasteten ABG Frankfurt Holding. Über eine systematische Aufarbeitung seines Wirkens dort ist nichts bekannt. Trotz des erhöhten Korruptionsrisikos in der Immobilienbranche. Der vom Aufsichtsrat unter seinem Vorsitz über das übliche Rentenalter hinaus und unter offenkundigen Compliance-Verstößen vertragsverlängerte Geschäftsführer Frank Junker (68) ist beispielsweise bis heute im Amt.

Für die ehemalige Richterin ist Transparenz die wirksamste Gegenmedizin – und sie fordert eine „Abmagerungskur“ für das Datenschutzrecht, das in seiner Überdehnung häufig eher Vertuschung als Aufklärung ermögliche.

Ihr Buch ist kein juristisches Traktat, sondern eine luzide Analyse einer politischen Kultur, die Korruption gern als Randphänomen auslagert. Dass es gerade aus Frankfurt kommt – der Stadt, die sich Transparenz in ihrer Beteiligungssatzung vorschreibt, sie aber regelmäßig verweigert – macht seine Lektüre zur Pflicht.

„Der ehrliche Deutsche“ ist damit mehr als ein Fachbuch. Es ist ein Spiegel, in dem sich nicht nur Ministerien und Großkonzerne, sondern auch kommunale Gesellschaften wie die ABG wiedererkennen könnten – wenn sie den Mut hätten hinzusehen.

Gertrude Lübbe-Wolff: „Der ehrliche Deutsche – Über Problemverleugnung, Moralismus und Regelungsillusionen in Sachen Korruption.“

Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2025. 344 Seiten, 29,80 €.

Hauptverhandlungstermin im Verfahren 915 Cs 7740 Js 232292/20 (Tatvorwurf: Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr) findet am Freitag, den 24. Oktober 2025, um 09:00 Uhr in Saal 15 E, Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt am Main, statt.

(Anmerkung: für einige Stunden nach Veröffentlichung war eine Vorabversion durch einen Fehler im Redaktionsprozess online, in der impliziert wurde, ein verfahrensbeteiligter ABG-Mitarbeiter sei Angeklagter. Richtig ist, das ABG-Mitarbeiter Zeugen im Verfahren sind. Wir bedauern den Fehler und haben ihn korrigiert.)