Ein Kommentar von Carsten Prüser

Das Wort „indigen“ wabert in jedes deutsche Debattenrund wie Räucherwerk, meist in der hippen Originalschreibweise „Indigenous“ — schön englisch, schön modisch. Übersetzt man es ehrlich mit „eingeboren“, knirscht es plötzlich im Gebiss des Wohlfühlvokabulars: Eingeborene? In Deutschland?

Jüngstes Beispiel: Ein Kirchentags‑Workshop nur für „Black, Indigenous und Kinder of Color“. Schon drängt sich die Frage auf, wer in der Bundesrepublik eigentlich diesen dritten Sitzplatz am Identitätstisch beanspruchen darf. Die Bajuwaren? Die Sachsen? Oder doch die Nachfahren des Herzogtums Braunschweig, seit über hundert Jahren unter Rädern wechselnder Staatsnamen?

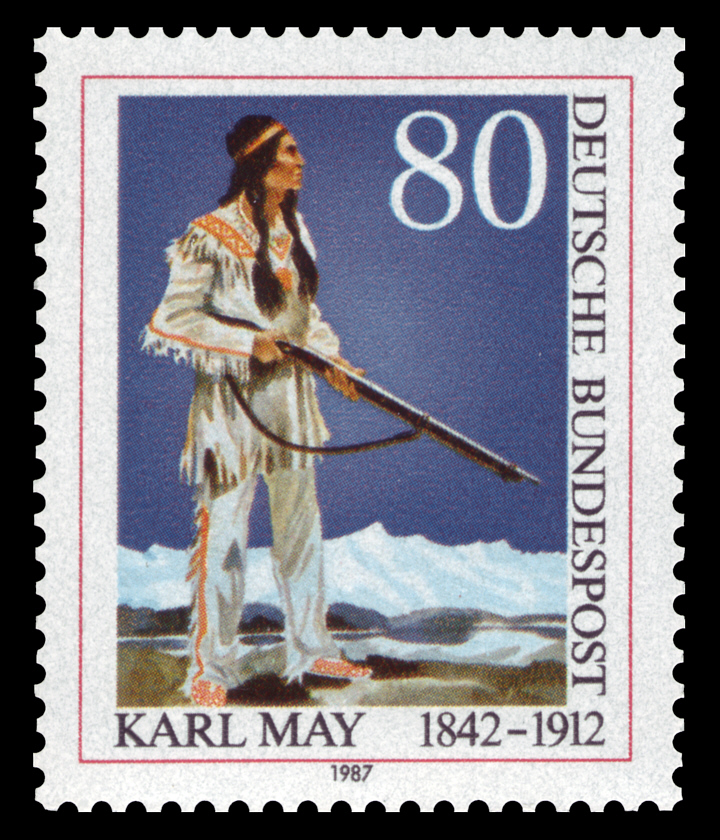

Migration war hierzulande nie Ausnahme, sondern Grundrauschen der Geschichte. Wer legt fest, ab welcher Generation man als „vor Ankunft der Immigranten“ gilt? Drei? Zehn? Hundert? Das wäre ungefähr Karl der Große. Tausend? Dann landen wir bei den Kelten, die prompt erklären dürften, dass weder Römer noch Germanen besonders indigen waren. Und die 1000 Jahre wecken hier schon ganz andere Assoziationen. Aber dahin führt ein Denken, das eben auch „völkisch“ ist.

Die US‑Debatte, aus der der Begriff stammt, hat ein konkretes historisches Szenario: europäische Kolonisten verdrängen existierende Völker. In Deutschland fehlt genau dieses klare Vor‑und‑Nach dem „Immigrationsereignis“. Wir haben kein gesellschaftliches Parallelregister, in dem ein Navajo mit deutschem Pass als „indigen“ gewertet wird, während der Münchener in Hamburg demnächst „postkolonialer Siedler“ ist.

Bleibt also nur eine semantische Resteverwertung: „Indigen“ als Stempel, mit dem die neuen Medizinmänner der politischen Korrektheit Zugehörigkeit verteilen – und damit zugleich neue Ausgrenzung zementieren. Anstatt Menschen nach gleichen Rechten zu behandeln, ordnet man sie in Schicksalskategorien ein, deren Haltbarkeitsdatum spätestens bei der nächsten Ahnenforschungs‑App zerbröselt.

Wer wirkliche Gleichberechtigung will, braucht kein kulturtheoretisches Reservatsdenken, sondern universelle Prinzipien. Grundgesetz statt Gralsgeschichte. Viel besser wäre es, „indigen“ schlicht ins Panoptikum der schönen Fremdwörter zurückzustellen. Dort kann es neben „echt swag“ oder „zeitgeistig“ verstauben, bis wir uns wieder daran erinnern, dass Menschenrechte nicht erblich sind – sondern universell und unveräußerlich.