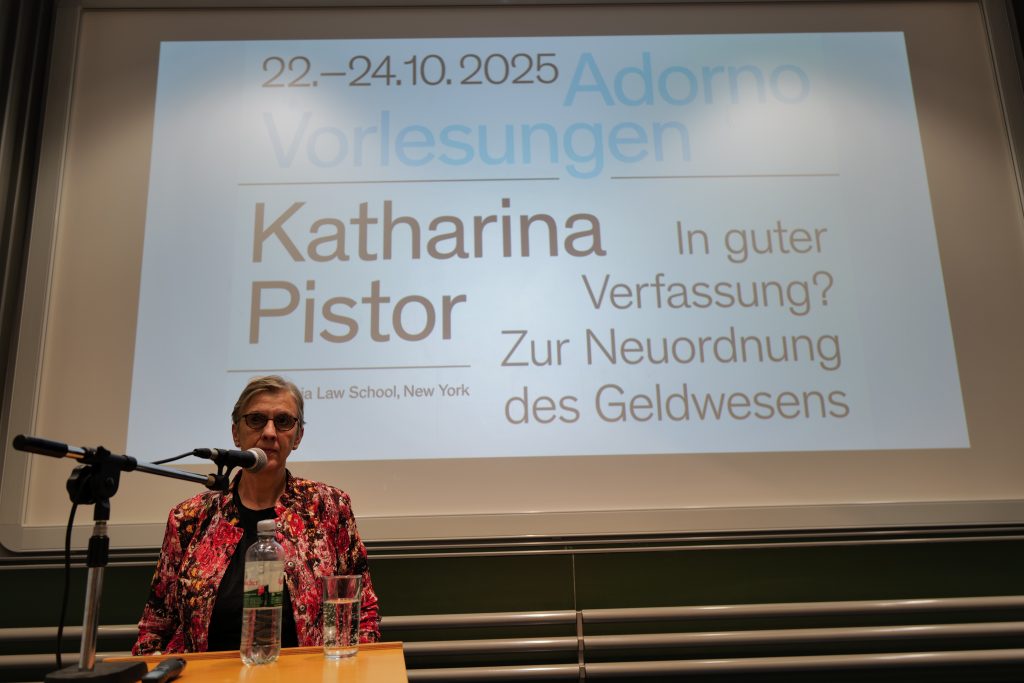

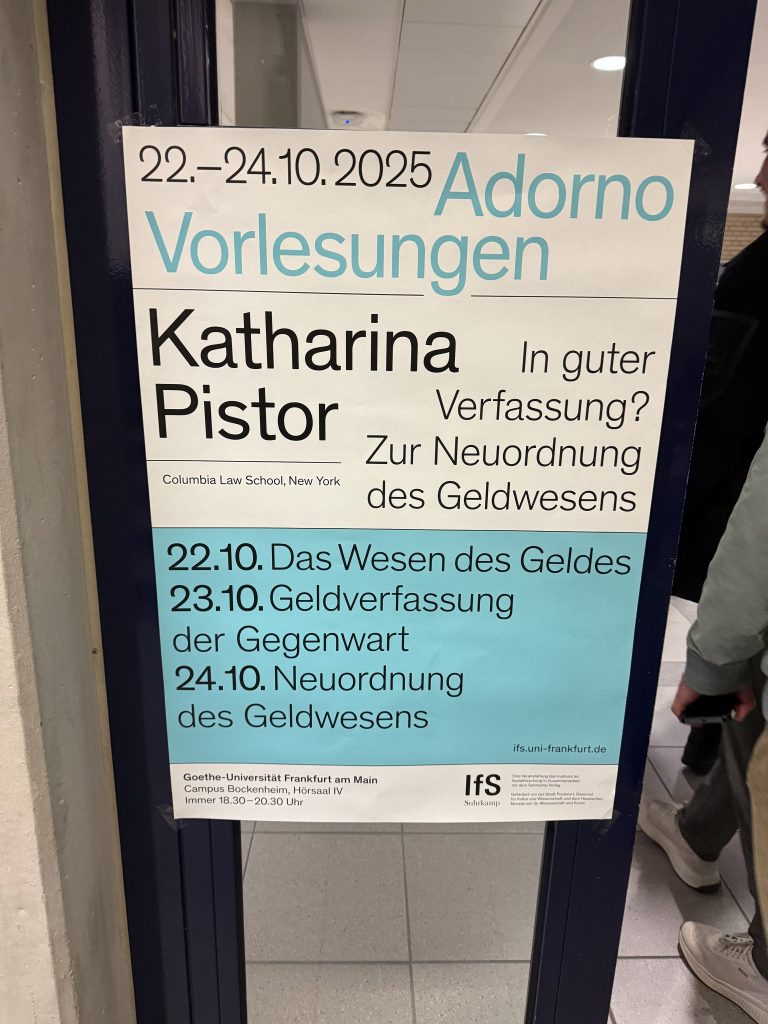

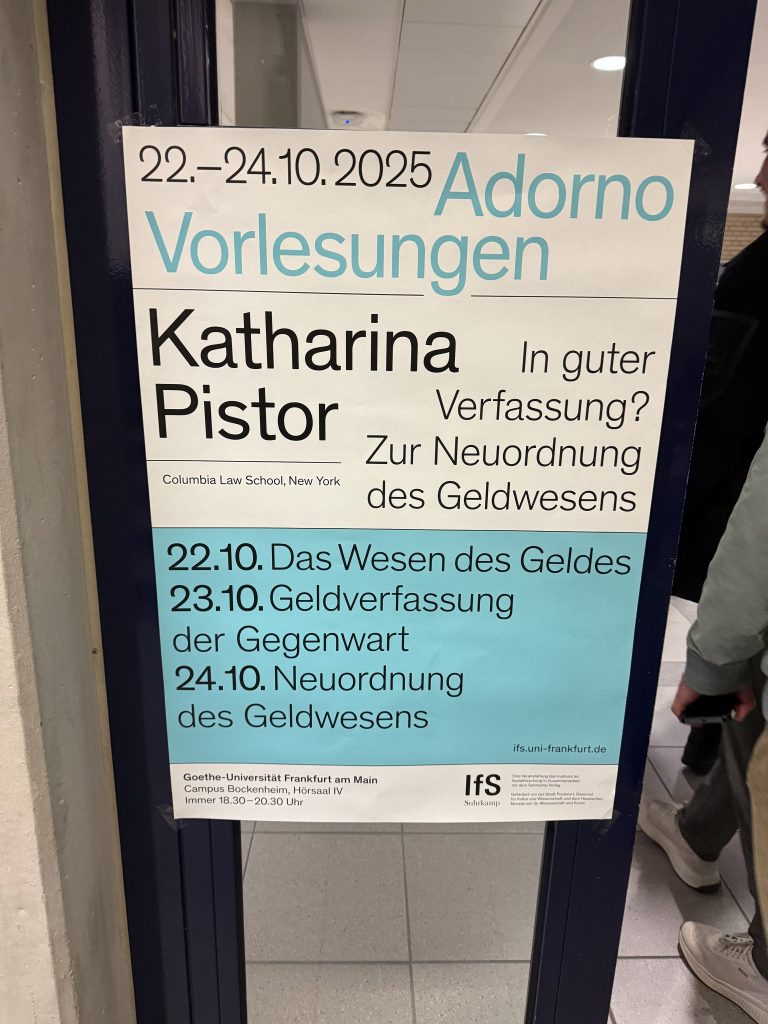

Katharina Pistor:

In guter Verfassung?

Zur Neuordnung des Geldwesens

Katharina Pistor:

In guter Verfassung?

Zur Neuordnung des Geldwesens

Das Alter ist kein bloßes biografisches Detail, sondern ein Resonanzraum. Wer als ergrauter Besucher zwischen die Jüngeren und die Gleichaltrigen tritt, begegnet nicht nur der Musik, sondern auch sich selbst – den verpassten Aufständen, den überstandenen Illusionen, den Restbeständen an Utopie. In diesem Spannungsfeld lagen zwei Abende, die sich kürzlich boten: Patti Smith, die Priesterin des Aufbegehrens, am 18. Oktober 2023 im ausverkauften Zoom in Frankfurt. Und „etwas“ später BAP, Chronisten kölscher Alltagswiderständigkeit, am 15. August 2025 im Amphitheater Hanau, vor gut gefüllten Rängen beim vorletzten Halt ihrer Zeitreise-Tour.

Patti Smith betritt die Bühne des Zoom in Frankfurt, und plötzlich ist der Raum kein Club mehr, sondern ein Ort der Möglichkeit. Man spürt, dass hier etwas geschieht, das nicht völlig planbar ist. Ihre Stimme bricht und erhebt sich zugleich, ihre Gesten sind ungelenk und heilig, ihre Worte – mal rezitiert, mal geschrien – erinnern daran, dass Kunst mehr sein kann als Unterhaltung. Smith verkörpert den Ernst einer Generation, die gelernt hat, dass Schönheit im Bruch liegt. Ihre Lieder sind Fragmente eines offenen Prozesses: nichts Abgeschlossenes, nichts Fertiges. Hier wird nicht Nostalgie verwaltet, sondern Gegenwart erkämpft. Auffällig: Neben den lebensbegleitenden Fans ziehen ihre Konzerte auch jede Menge junge Leute an, die überraschend selbstverständlich Zugang zu ihrer Kunst finden.

Bei Wolfgang Niedecken und BAP, ein ganze Zeit später im Amphitheater Hanau, herrscht ein anderer Ton. Es ist Sommerabend, die Luft riecht nach Bier und Bratwurst, und die Bühne gleicht einem gut eingespielten Ritual. Niedecken spricht, singt, erzählt, wie er es seit Jahrzehnten tut. Die Fans nicken, mitsingen ist Pflicht, der kollektive Schulterschluss programmiert. Man könnte sagen: alles in Ordnung. Aber eben auch: alles schon gehört. Rebellion ist hier zur Folklore erstarrt, Sozialkritik zum Soundtrack der Stammtische mit Wohlgefühlgarantie. Hinterher werdet Ihr Euch vierzig Jahre jünger fühlen, verspricht der Entertainer.

Tatsächlich: Im Publikum finden sich fast ausschließlich Zuhörerinnen und Zuhörer 50+, für die BAP längst zur eigenen Biografie gehört. Und doch ist dieses Publikum gezeichnet von den Deformierungen durch ein Leben mit Entfremdung, Herrschaft und Verdinglichung.

Erst nach reichlichem Bierkonsum und wenn die Musik gegen Ende die Emotionen durch Tempo und Greatest-Hit-Eigenschaft befeuert, tritt bei einigen ein schwaches Leuchten in die müden Augen, ein vorsichtiges Erinnern, dass man ein anderes Leben wollte. Für sich und für Carmen, Alexandra, den Jupp und auch für den Müsliman. In der Südstadt, auf der Insel und in der ganzen Welt. Aber es ist irgendwie anders gekommen. Nicht nur am 10. Juni, sondern das ganze Leben.

Die kritische Theorie spricht von „Verwaltung“: sobald das Widerspenstige sich in Routinen verwandelt, verliert es seinen Stachel. Was bei Patti Smith noch wie ein unberechenbarer Aufbruch wirkt, erscheint bei BAP als kulturelle Betriebsamkeit, die niemandem mehr wehtut. Niedecken singt über Ungerechtigkeit, aber stets so, dass das Publikum zustimmen kann, ohne sich selbst zu hinterfragen. Dabei bleibt er die Antwort schuldig, was denn nun richtig sei:

»Bliev do, wo de bess / halt dich irjendwo fess / un bliev su, wie de woors / jraad’uss« (Jrad’uss) oder die rezitierte Sentenz »Nur wer sich ändert, bleibt sich selbst treu« (Wolf Biermann). Smith dagegen fordert – mit brüchiger Stimme, mit literarischer Härte – dass man sich einmischt, auch wenn es unbequem ist.

„The people have the power / to wrestle the world from fools.“

Die Dialektik dieses Konzertdoppels: Musik kann zugleich Betäubung und Aufweckruf sein. In Hanau wird das Kollektiv in Sicherheit gewogen, im Zoom in Frankfurt wird es auf See hinausgeschickt. Die eine Bühne produziert Zugehörigkeit, die andere Unsicherheit. Beides ist menschlich, doch nur eines bewahrt die Kunst davor, zur bloßen Ware zu werden. Und es passt genau, dass Niedecken Ware, aka „Merch“, reichlich dabei hat. Sein gesprochener Werbeblock für das Fanzine zur Tournee irritierte nur kurz, war ja nur eine „Verbraucherinformation“.

So bleibt der Eindruck: BAP, das ist die Kölner Bucht – vertraut, berechenbar, ein Heimathafen. Patti Smith, das ist die Lower East Side oder heute eher Red Hook – rau, widersprüchlich, ein Ort, an dem man sich verliert, um sich vielleicht neu zu finden. Die Frage ist, was man sucht: das Bekannte oder die Wahrheit.

Wer letzteres wollte, kam an diesem Abend im Zoom in Frankfurt näher an die Wahrheit – und zugleich näher an sich selbst.

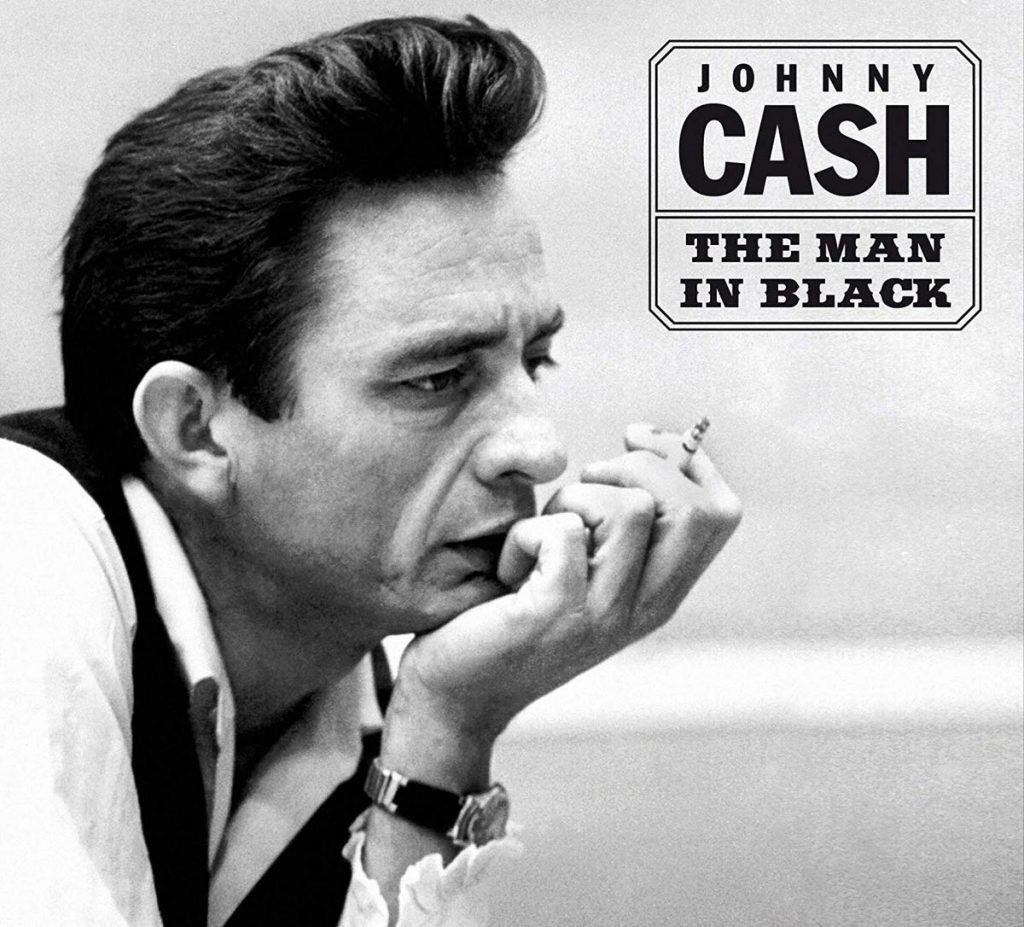

Ist Johnny Cash der Adorno der Country Music?

Wenn Johnny Cash in seinem Song „Man in Black“ erklärt, warum er sich in dunkles Tuch hüllt, klingt das zunächst einfach – und doch schwingt in jeder Zeile eine radikale Gesellschaftskritik mit, die erstaunlich nah an die Gedankenwelt der Kritischen Theorie heranreicht. Wo Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in akademischer Sprache das Unrecht des Bestehenden sezierten, formulierte Cash mit rauer Stimme und Gitarre ein Manifest der Empathie, das ebenso politisch wie poetisch ist.

„I wear the black for the poor and the beaten down“ – das ist keine Pose, sondern ein Bekenntnis. Cash lehnt die affirmative Teilnahme an einer Gesellschaft ab, die systematisch Leid produziert und gleichzeitig Mechanismen bereitstellt, dieses Leid zu verdrängen. Seine Kleidung ist kein modisches Statement, sondern eine ästhetische Intervention. Schwarz als Farbe der Trauer, der Weigerung, des stillen Aufschreis – ein Gegenbild zur bunten Welt des Konsums, zur Show der Sorglosigkeit.

In der Welt der Kritischen Theorie gilt: Das Falsche ist nicht nur das Offensichtliche – Armut, Ungleichheit, Gewalt – sondern auch das, was es uns ermöglicht, diese Phänomene als Randerscheinungen zu betrachten. Ideologie, so Adorno, funktioniert nicht nur durch Lügen, sondern durch die Wahrheit in den falschen Zusammenhängen. Der Kapitalismus, sagt er, hat es geschafft, das Leiden in Werbung, Kultur und Sprache zu integrieren – so sehr, dass wir es nicht mehr als Skandal wahrnehmen. Johnny Cash hält mit seiner schwarzen Kleidung dagegen. Er macht sichtbar, was nicht gesehen werden soll.

Auch in seiner Haltung gegenüber Straffälligen zeigt sich eine bemerkenswerte Nähe zur kritischen Sozialphilosophie. „I wear it for the prisoner who has long paid for his crime / But is there because he’s a victim of the times.“ Das ist keine naive Verharmlosung von Schuld, sondern ein Hinweis auf strukturelle Verantwortung – auf gesellschaftliche Bedingungen, die Kriminalität hervorbringen. Cash erkennt das Individuum nicht als isoliertes Subjekt, sondern als Produkt und Opfer sozialer Verhältnisse – ganz im Sinne einer Theorie, die stets das Ganze im Einzelnen mitdenkt.

Dabei bleibt Cash weit entfernt von Moralismus oder missionarischem Eifer. Im Gegenteil: Er gesteht sich den Wunsch nach Versöhnung ein. „I’d love to wear a rainbow every day / And tell the world that everything’s okay.“ Aber er tut es nicht. Weil es nicht okay ist. Weil die Freude, wenn sie blind macht für das Leid anderer, zur Lüge wird. Diese Weigerung, sich mit dem Zustand der Welt zu versöhnen, erinnert an Adornos berühmten Satz: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ Und doch: In der Weigerung liegt bereits ein Beginn des Richtigen.

Johnny Cash ist kein Theoretiker. Aber sein Man in Black ist mehr als ein Lied – es ist ein symbolischer Akt, der all das verkörpert, was die Kritische Theorie im Innersten antreibt: das Denken gegen den Strich, das Erinnern an das Leiden, das Verweigern der Versöhnung. So wird die schwarze Kleidung zur kleinen Geste der Utopie – zum Zeichen, dass Widerstand noch möglich ist. Nicht laut, nicht aggressiv, sondern still, entschieden, unbequem.

Und doch ist diese beharrliche Schwärze, so unzureichend sie bleibt, ein Akt des Widerstands – ein leises Bekenntnis zum Nichtidentischen und eine Affirmation dessen, dass nichts so sein muss, wie es ist.

von Carsten Prueser

Manchmal verraten sich Institutionen weniger durch das, was sie lehren, als durch das, was sie sich nennen. Seit 2007 firmiert die frühere Bankakademie als Frankfurt School of Finance & Management – eine private Hochschule, die in glänzendem Glas ihre Zukunftversprechen an der Adickesallee stapelt. Allein schon das Schild am Eingang provoziert ein unwillkürliches Stirnrunzeln: Frankfurt School? War da nicht etwas mit Horkheimer, Adorno und der Kritik der instrumentellen Vernunft? Tatsächlich ist „Frankfurter Schule“ seit fast einem Jahrhundert die Chiffre für eine Tradition, die Ökonomie, Kultur und Machtverhältnisse schonungslos seziert hat – und gerade vor der Verwandlung von Bildung in Ware warnte.

Der Namenklau wirkt wie eine Selbstentlarvung. Adorno fasste Halbbildung einst als Mischung aus technischem Können und geistiger Provinz zusammen. Genau diese Halbbildung wird hier zum Corporate Design: Ökonomie wird auf Kalkül, Management auf Kennzahl, der Mensch auf „Human Capital“ reduziert. Wer seine Prunkfassade mit dem Signet School krönt, kommuniziert Weltoffenheit; wer dabei verschweigt, dass das Original jenes Namens die Marktlogik gerade nicht vergöttert, sondern kritisiert hat, bekennt ungewollt eine bemerkenswerte Bildungslücke. Halbbildung stößt mit Sekkelchen an und bleibt doch Halbbildung.

Die Kritische Theorie diagnostizierte, dass Vernunft in der Moderne zur bloßen Nützlichkeitratio schrumpft – zur Rationalität der Maschine, die nur noch nach Ertrag fragt. Diese „instrumentelle Vernunft“ findet in den Hörsälen der neuen Frankfurt School ein Zuhause, wenn Effizienzsteigerung und „Return on Education“ zum Leitfaden erklärt werden. Die Dehumanisierung folgt systemimmanent: Wer Lernende als „Investoren in ihr eigenes Humankapital“ anspricht, beraubt sie des Rechtes auf Bildung als Selbszweck. Entmenschlichung beginnt nicht erst im Sweatshop, sondern in der Sprache der PowerPoint-Folie.

Natürlich darf eine Hochschule betriebwirtschaftliche Exzellenz anstreben. Nur grenzt es ans Absurde, dafür ausgerechnet den Namen jener Denkschule zu borgen, die den Kapitalismus als Totalität analysierte, in der alles – auch das Denken – zur Ware wird. Die Dialektik ist perfekt: Indem die Business School das Etikett „Frankfurt School“ monetarisiert, führt sie den theoretischen Befund ihrer Namenpatin vor. Wo früher dialektische Aufklärung stand, steht heute der Master in Finance; wo Emanzipation gedacht wurde, wird ECTS-Punkte-Optimierung kalkuliert. Die Selbsbeschreibung verrät genau das, was sie vertuschen will: Man verkauft den Schein kritischer Tiefe, um die Tiefe der Kritik zu neutralisieren.

Namensrechte sind ein Kapital. Der äußere Klang „Frankfurt School“ sichert sofortige Google-Resonanz, international klingende Seriosität, Ranking-Fortune. Wer den diskursiven Ruhm der Kritischen Theorie ausschlachtet, erhält nicht nur einen Marketing-Coup; er delegitimiert zugleich die historische Bedeutung jener Theorie. Das ist Markestrategie im Zeitalter der Aufmerksamkeit: Bedeutungen werden nicht geschaffen, sondern ge-re-labeled. Der intellektuelle Mehrwert wird extrahiert wie Rohöl, raffiniert zu Image und an die nächste Bewerbekohorte verkauft – zu Semestegebühren von derzeit knapp 8 000 Euro.

Adorno warnte vor der „Kulturindustrie“, die Menschen zu Konsueinheiten forme. Die Business School perfektioniert diese Logik, indem sie die Studierenden selbst zu Produkten ihres CVs macht. Soft-Skills-Labs, Leadership-Tracks, Networking-Events – alles Bausteine des vermarktbaren Selbst. Entmenschlichung im Zeitalter des Selbst-Unternehmers ist nicht mehr Zwang, sondern Pflichtselbstoptimierung. Die Hochschule liefert das Werkzeug, die Studierenden liefern die SelbstVerwertung. „Eigenkapitalrendite“ heißt hier „Employability“.

Bleibt die Frage, warum eine Institution, die stolz den Geist des Marktes atmet, nicht auch den Mut hat, sich entsprechend zu benennen – etwa „Frankfurt Business Academy“. Die Antwort ist so banal wie entlarvend: Weil Kapitalismus längst kapiert hat, dass kultureller Mehrwert profitabler ist als nackte Nützlichkeit. Der Name „Frankfurt School“ ist eine Gratisdividende an symbolischem Kapital. So zeigt gerade der Etiketteschwindel, wie recht die alte Frankfurter Schule hatte: Selbst der kritische Geist wird kommodifiziert, sobald er Rendite verspricht.

Und doch liefert die Frankfurt School damit unbeabsichtigt ein perfektes Lehrstück – nicht über Finance, sondern über Ideologiekritik. Wer den falschen Namen trägt, trägt ihn wie ein Spiegel: Er reflektiert die eigene Blöße. Halbbildung, Entmenschlichung, instrumentelle Vernunft – alles steht schon auf der Visitenkarte, man muss nur lesen können.

Wie künstliche Intelligenz und Kulturindustrie unsere Vorstellung von Kreativität revolutionieren

Von Carsten Prueser

„Das Werk ist weniger Werk als Wirkung.“ – Walter Benjamin

Die Aussage „Kunst ist in der Rezeption, nicht in der Kreation“ wirkt auf den ersten Blick wie eine Parole aus einem Überbietungswettbewerb der Avantgarden. Doch sie beschreibt nüchtern eine tektonische Verschiebung unserer Gegenwart. Mit der Fotografie begann vor 185 Jahren ein Prozess, der das Machen von Bildern von der Hand in die Apparatur verlagerte. Heute setzen Large Language Models (LLMs) diesen Vorgang im Reich des Gedankens fort: Sie automatisieren das Formulieren von Ideen so radikal, dass die traditionelle Unterscheidung zwischen Schöpfung und Vervielfältigung kollabiert.

Seit Goethe den „Genie‑Gedanken“ zum poetischen Dogma erhob, galt Originalität als höchste Währung der Kunst. Der Künstler, so das Ideal, schöpft ex nihilo. Nun sehen wir, wie neuronale Netze in Millisekunden Variationen produzieren, die das Kriterium der Neuartigkeit technisch erfüllen, aber ästhetisch entwerten. Der eigentliche Akt der Auswahl – die Entscheidung, welche der Milliarden Möglichkeiten Wahrnehmung verdient – rückt ins Zentrum. Der Künstler verwandelt sich in einen Kurator des Möglichen. Kreativität ist nicht länger Schöpfung, sondern Selektion.

Gleichzeitig erlebt die Kulturindustrie – ein Begriff, den Adorno und Horkheimer noch gegen das Rundfunkmonopol richteten – eine digitale Hyperinflation. Dort, wo Streams ununterbrochen Content auswerfen, wird nicht das Werk, sondern Aufmerksamkeit zum knappsten Gut. Kunst wird Commodity – austauschbar, endlos. Die paradoxale Folge: Nicht die Produktion ist rar, sondern die Fähigkeit zur Erkenntnis. Wer im allgegenwärtigen Rauschen ein subtiles Motiv, eine verschobene Bedeutungsschicht erkennt, vollbringt die Leistung, die früher dem Atelier vorbehalten war.

Die Konsequenz lautet: Rezeption ist die neue Kreation. Sie ist nicht passiv, sondern eine konstruktive Praxis. Im Dialog zwischen Betrachter und Werk entsteht erst das, was wir Bedeutung nennen. Waren es einst die Expressionisten, die „mit dem Auge fühlen“ wollten, so muss der heutige Rezipient „mit dem Algorithmus denken“ lernen. Die ästhetische Bildung verschiebt sich von Technik hin zu Kritikkompetenz – jenem Vermögen, Relevanz zu diagnostizieren und Rauschen von Resonanz zu unterscheiden.

Doch mit der Macht der Auswahl wächst auch Verantwortung. Wenn Künstliche Intelligenz unablässig ästhetische Rohstoffe liefert, droht der Kurator zum bloßen Veredler fremder Arbeit zu werden. Wer filtert, muss Kriterien offenlegen. Eine Ethik der Selektion fordert Transparenz über die Maßstäbe, nach denen Sichtbarkeit verteilt wird – eine Debatte, die Plattformbetreiber bislang den Algorithmen überlassen.

Vielleicht ist der Tod des Genius weniger ein Verlust als eine Befreiung. Kunst wird Moment, nicht Monument. Sie existiert nicht mehr nur im Museum, sondern überall dort, wo ein wacher Geist Sinn entziffert. Wer heute wirklichsieht, wirklich versteht, erschafft mehr als jene, die pausenlos Inhalte ausspucken.

Kunst war immer schon ein leises Flüstern gegen den Lärm der Welt. In Zeiten der generativen KIs ist dieses Flüstern lauter denn je – für jene, die hinhören.

Menschen mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) erleben in hohem Maß gesellschaftliche Entfremdung, Verdinglichung und Entmenschlichung. Im Lichte der kritischen Theorie der Frankfurter Schule (insbesondere Adorno, Horkheimer, Marcuse) lassen sich diese Erfahrungen nicht nur pathologisch, sondern gesellschaftstheoretisch deuten. Die besondere Sensibilität von ADHS-Betroffenen für Entmenschlichung verweist auf ein tiefes Spannungsverhältnis zwischen neurodivergenter Subjektivität und der instrumentellen Vernunft kapitalistischer Moderne.

Die nachfolgenden Thesen sollen zum Nachdenken und zur Diskussion anregen.

Menschen mit ADHS entsprechen oft nicht den gesellschaftlichen Erwartungen an Effizienz, Disziplin und Selbstkontrolle. Ihre „Nicht-Funktionalität“ stört die verwertungstechnische Ordnung des Kapitalismus und macht sie zu Zielscheiben struktureller Entmenschlichung.

Die Frankfurter Schule betont die Bedeutung der Subjektivität gegenüber der technischen Vernunft. ADHS-Betroffene zeigen oft ausgeprägte Spontaneität, Affektivität und Kreativität, die sich der Normierung entziehen. Diese Qualitäten kollidieren mit einer Gesellschaft, die Menschen auf Rollen, Funktionen und Outputs reduziert.

Die alltäglichen Erfahrungen vieler ADHS-Betroffener – Pathologisierung, Stigmatisierung, Reduktion auf Symptome – spiegeln eine konkrete Form der Verdinglichung wider. Sie werden nicht als ganze Subjekte, sondern als defizitäre Objekte behandelt.

ADHS-Betroffene nehmen Entfremdung, Normierungsdruck und instrumentelle Kommunikation oft besonders intensiv wahr. Ihre Sensibilität ist keine Schwäche, sondern Ausdruck einer nicht vollständig integrierbaren Subjektform, die die Kälte und Unmenschlichkeit gesellschaftlicher Verhältnisse sichtbar macht.

Die gängige gesellschaftliche „Integration“ von Menschen mit ADHS erfolgt meist durch Anpassungszwang, Medikation und Disziplinierung. Dies führt zu innerer Entfremdung und Selbst-Objektivierung – zentrale Kritikpunkte der Frankfurter Schule an der modernen Subjektbildung.

Die bloße Existenz von ADHS-Betroffenen unter Bedingungen der Normierung, Verwertung und Kontrolle ist eine Provokation für das System. Ihre Andersartigkeit stellt die Geltung hegemonialer Rationalität infrage und offenbart die Gewaltförmigkeit der bestehenden Machtverhältnisse. ADHS ist damit nicht nur ein medizinisches oder psychologisches Phänomen, sondern ein politischer Störfaktor.

ADHS ist mehr als eine klinische Diagnose: Es ist ein gesellschaftlicher Spiegel. Die besondere Verletzlichkeit ADHS-Betroffener für Entmenschlichung offenbart die strukturelle Gewalt normativer Systeme. Ihre Kritik und ihr Widerstand können Teil einer emanzipatorischen Bewegung sein, die sich gegen Reifikation, Entfremdung und instrumentelle Vernunft stellt.

Adornos „Strategie“ im Spätkapitalismus

Nach Theodor W. Adorno gibt es keine einfache „richtige persönliche Strategie“ für den Einzelnen im Spätkapitalismus – gerade das ist Teil seiner pessimistischen Gesellschaftsanalyse. Aber Adorno entwickelt eine Haltung der kritischen Reflexion, Nicht-Anpassung und Negativität, die als persönliche Praxis begriffen werden kann. Diese lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Adornos „Strategie“ im Spätkapitalismus – in 5 Punkten

Adorno fordert, sich nicht vollständig mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu identifizieren. Der Mensch soll sich nicht als bloßes Rädchen im Getriebe begreifen – kein „angepasstes Subjekt“, sondern ein denkendes, widerständiges Individuum.

„Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“

(Minima Moralia, Aph. 18)

Das heißt nicht Rückzug, sondern Distanznahme: sich der Totalität der Verhältnisse nicht zu beugen, auch wenn man sie nicht sofort verändern kann.

Adorno sah in der kritischen Bildung und im Denken gegen den Strom eine Möglichkeit, sich gegen ideologische Vereinnahmung zu wehren. Die sogenannte „Halbbildung“ – Wissen ohne Kritik – lehnte er ab.

Wahre Bildung ist für Adorno: Selbstreflexion, Weltreflexion, Kritikfähigkeit.

Die Kunst – insbesondere die moderne, autonome Kunst – ist für Adorno ein Ort der Wahrheit. Sie entzieht sich den direkten Zwecken von Konsum und Verwertung und enthält so ein utopisches Moment.

„Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein.“

(Ästhetische Theorie)

Adorno glaubte an die Möglichkeit von zwischenmenschlicher Solidarität, aber ohne romantische Illusion. Der Einzelne soll sich nicht zum Zyniker machen lassen – auch wenn die Gesellschaft zur Kälte erzieht.

„Der Einzelne steht heute unter dem Bann des Allgemeinen. Seine Emanzipation ist die der Gesellschaft.“

Statt sich in positiven Weltbildern zu beruhigen, plädiert Adorno für eine ständige Kritik an Widersprüchen, ohne sie vorschnell aufzulösen. Wahrheit entsteht nicht durch Harmonie, sondern durch das Aushalten von Differenz und Negativität.

Fazit:

Die richtige persönliche Strategie ist: nicht mitmachen, nicht aufgeben, nicht verblöden.

Adorno fordert ein Leben im Widerspruch, in kritischer Distanz, mit moralischer Intelligenz und ästhetischem Gespür – nicht als Rückzug, sondern als Ausdruck des Möglichen im Falschen.

„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.“ – Karl Marx

I. Vorbemerkung: Wozu ein Manifest?

In einer Zeit, in der technologische Macht die soziale Ohnmacht überdeckt, in der Information zur Waffe wird und Demokratie zur Simulation verkommt, braucht es nicht weniger als eine grundlegende Kritik der bestehenden Verhältnisse. Die Kritische Theorie ist kein abgeschlossenes System, sondern eine Haltung, eine Methode und ein Projekt: das Projekt der Emanzipation.

II. Die Gegenwart als Herausforderung

Wir leben in einer Welt, die sich ihrer eigenen Ideologie kaum mehr bewusst ist:

• Kapitalismus hat sich in Lebenswelt, Subjektivität und Sprache eingenistet.

• Autoritarismus kehrt zurück, getarnt als „Normalisierung“, „Alternativlosigkeit“ oder „Sicherheit“.

• Technologie wird nicht als Möglichkeit zur Befreiung, sondern zur Kontrolle eingesetzt.

• Kultur degeneriert zur Ware, Kritik zur Pose, Öffentlichkeit zur Plattform.

• Ökologie wird der Verwertungslogik untergeordnet, anstatt als existenzielle Grenze anerkannt zu werden.

• Subjektivität zerfällt im Zwang zur Selbstverwertung, Selbstoptimierung, Selbstdarstellung.

Kritik ist nicht Luxus, sondern Überlebensbedingung.

III. Grundsätze einer erneuerten Kritischen Theorie

IV. Unsere Aufgaben

V. Schluss: Hoffnung in der Verzweiflung

Theodor W. Adorno schrieb: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ Doch das bedeutet nicht, auf das richtige Leben zu verzichten. Es heißt: gegen das falsche Leben Widerstand zu leisten – im Denken, im Fühlen, im Handeln.

Die Kritische Theorie ist kein Trost. Sie ist kein Ersatz für Religion, keine Ersatzidentität. Sie ist Störung. Und aus dieser Störung erwächst – vielleicht – eine andere Welt.

Ein Anfang ist gemacht, wo Menschen die Frage stellen: Muss das so sein?

Eine sozialwissenschaftlich‑philosophische Annäherung aus Sicht der Kritischen Theorie

von Carsten Prueser