„Die Krise der SPD ist tief, aber nicht unüberwindbar.“ Mit diesem Satz beendet Henning Meyer seinen Essay „Wie die SPD zu retten ist“, erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 27. Juni 2025. Es ist ein Text, der nicht nur die Diagnose einer seit Jahrzehnten schleichenden Krankheit liefert, sondern auch den möglichen Therapieweg skizziert. Und er stammt von jemandem, der Gewicht in der Partei hat: Meyer ist Sozialwissenschaftler, Honorarprofessor an der Universität Tübingen und stellvertretender Vorsitzender der Grundwertekommission der SPD. Er schreibt nicht aus der Pose des Besserwissers, sondern mit dem klaren Blick des Sozialdemokraten, der die Partei nicht verloren geben will.

Der Befund

Sein Befund ist ernüchternd: Seit den 1990er-Jahren habe die SPD ihr programmatisches Fundament preisgegeben und sich einem „transaktionalen Politikstil“ verschrieben – punktuelle Koalitionen, kurzfristige Zugeständnisse, aber ohne Kompass. Dieses Modell, einst von Schröder und Blair als Erfolgsformel gefeiert, hat sich erschöpft. Es hinterlässt eine Partei ohne Profil und ohne Überzeugungskraft.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt der jüngste Frankfurter Mietenstopp. Als Maßnahme verkauft er sich auf den ersten Blick gut: ein rasches Signal, eine scheinbar klare Entlastung für die Mieterinnen und Mieter. Doch politisch bleibt er ein klassisches Lehrbuchbeispiel für Transaktionspolitik: ein Angebot im politischen Supermarkt, kein Ausdruck einer kohärenten Vision, zudem ökonomisch äusserst fragwürdig. Mehr noch: Er lenkt zugleich ab vom Versagen führender Sozialdemokraten bei der Governance des städtischen Immobilienkonzerns ABG, wo jahrelang Aufsichtspflichten vernachlässigt und Compliance-Fragen ausgeblendet wurden. Statt einer langfristigen wohnungspolitischen Strategie liefert die SPD ein kurzfristiges Preisschild – und versucht, damit die eigenen Versäumnisse zu kaschieren. Statt: „Kommunales Wohnen für möglichst viele“ (Vorbild Wien!) heißt es „Mietpreisprivilegien für 10 %“.

Eine Lösung?

Meyer hat recht: Wer Politik auf den Charakter von Sonderangeboten reduziert, verliert das, was Sozialdemokratie immer ausgezeichnet hat – die Fähigkeit, Menschen zu begeistern, Hoffnung zu wecken, einen gesellschaftlichen Zukunftsentwurf vorzulegen. Besonders schlüssig ist sein Rekurs auf Aristoteles. Der Philosoph unterschied drei Grundelemente erfolgreicher Rede – und damit, so Meyer, auch erfolgreicher Politik. Ethos bedeutet moralische Führung. Für eine moderne Sozialdemokratie heißt das konkret: Demokratie zu leben, Partizipation zu ermöglichen, Transparenz zu garantieren und die gesetzliche Bindung der Verwaltung ernst zu nehmen. Moralische Autorität entsteht nicht aus Sonntagsreden, sondern daraus, dass politische Akteure die Regeln des Rechtsstaates nicht nur predigen, sondern auch in der alltäglichen Praxis durchsetzen. Auf kommunaler Ebene bedeutet dies eine Verwaltung, die rechtstreu arbeitet, Entscheidungen nachvollziehbar begründet, die Öffentlichkeit beteiligt und dabei die Probleme der Stadt effizient und effektiv löst. Wo Demokratie gelebt, Transparenz praktiziert und Gesetzestreue gewährleistet wird, gewinnt Politik Glaubwürdigkeit zurück.

Pathos bezeichnet die Fähigkeit, Emotionen anzusprechen, Menschen zu bewegen, Hoffnungen und Ängste ernst zu nehmen. Logos schließlich meint die rationalen Argumente, Inhalte und Programme, die Politik sachlich begründen und plausibel machen.

Die Rechtspopulisten setzen nahezu ausschließlich auf Pathos: sie schüren Angst, Wut, Ressentiment. Die SPD wiederum hat sich in den vergangenen Jahren auf Logos verengt – Mindestlohn, Steuererleichterungen, Sozialprogramme. Alles wichtig, aber ohne Resonanz im Herzen der Wählerinnen und Wähler. Was fehlt, ist die Balance: Nur wenn Ethos, Pathos und Logos zusammenspielen, entsteht eine politische Kraft, die zugleich glaubwürdig, bewegend und vernünftig ist.

Willy wählen

Ein Blick in die eigene Geschichte zeigt, wie das gelingen kann. Willy Brandt verband in den 1970er-Jahren moralische Autorität, programmatische Klarheit und emotionale Ansprache in einer Weise, die bis heute als Vorbild gilt. Die Kampagne „Willy wählen“ war mehr als ein Slogan – sie war Ausdruck einer Begeisterung, die Millionen Menschen mobilisierte, weil sie das Gefühl hatten, Teil eines Aufbruchs zu sein. Genau diese Mischung aus Ethos, Pathos und Logos fehlt der SPD heute – und genau darauf zielt Meyers Analyse.

Besonders wichtig ist sein Hinweis auf die Kommunen. Dort entscheidet sich, ob die SPD wieder Vertrauen gewinnen kann – im direkten Alltag der Menschen, nicht in der Berliner Blase.

Meyers Fazit weist den richtigen Weg: Nur wenn die SPD eine solidarische, glaubwürdige Zukunftsvision formuliert, kann sie das Vertrauen zurückgewinnen. Wer glaubt, es ginge auch mit einem „Weiter so“, verkennt die Dramatik der Lage.

Meyer meint, die SPD habe zwei Jahre Zeit, um im Rahmen der Grundsatzprogrammarbeit einen solchen Entwurf vorzulegen. Gelänge das, wird sie wieder zur gestaltenden Kraft. Scheitere sie, bleibt der Platz für gesellschaftliche Visionen den Populisten überlassen

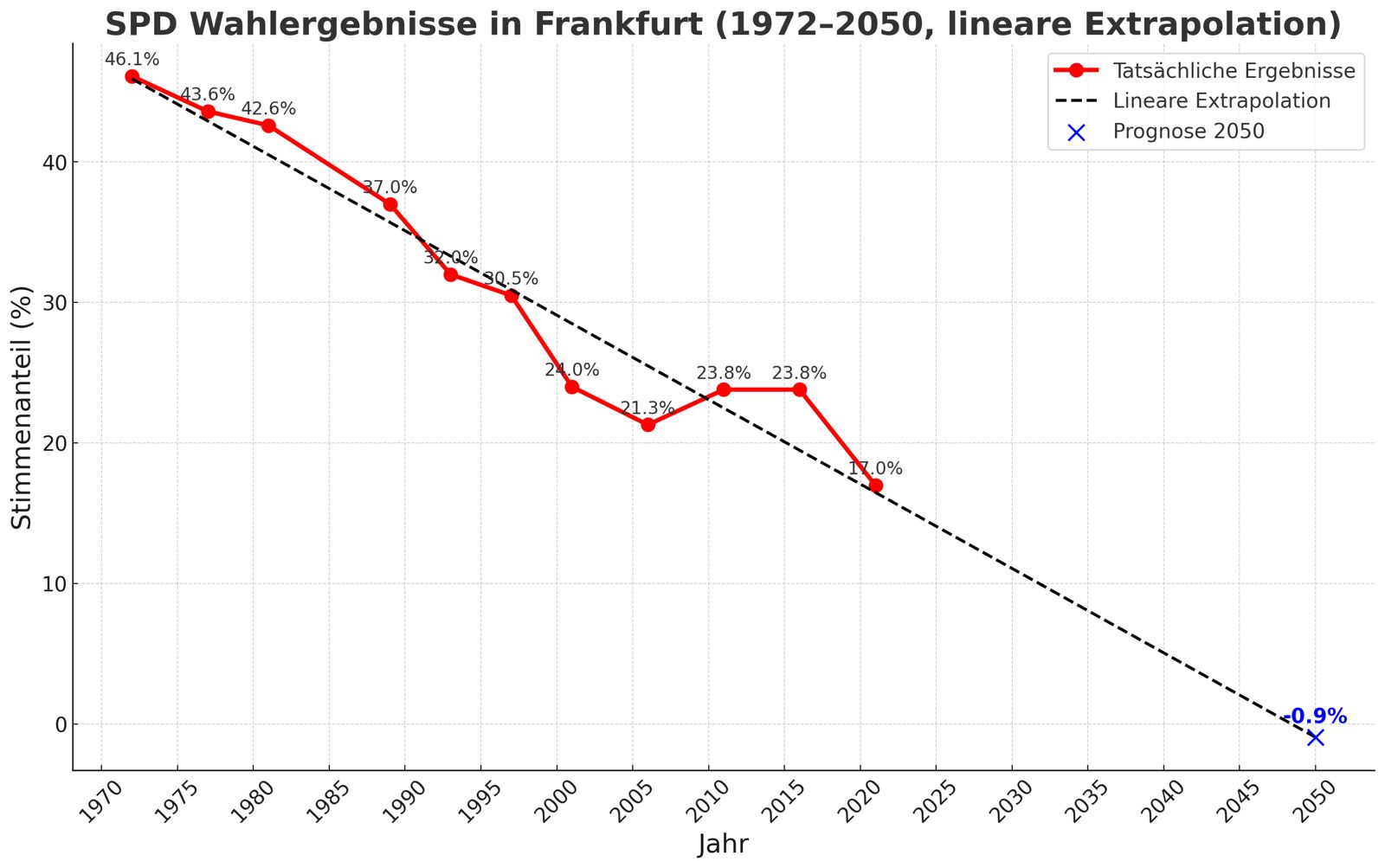

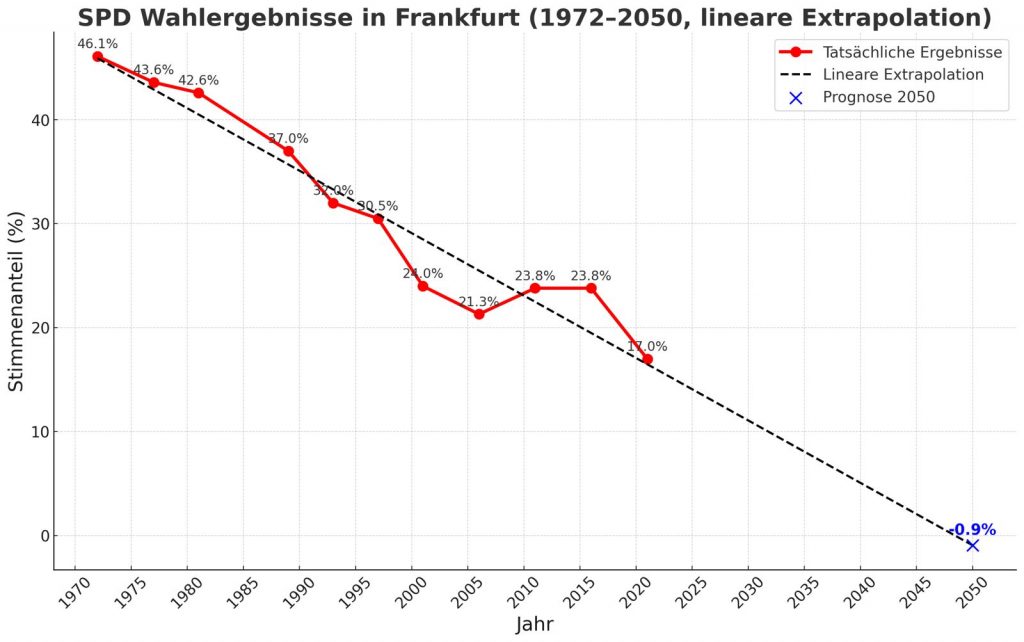

Die Frankfurter SPD hat nicht so viel Zeit: Schon bei der nächsten Kommunalwahl droht die Einstelligkeit, der weitere Ausblick ist vernichtend. Der Wille zur grundlegenden Kursänderung nicht erkennbar.

und eine lineare Extrapolation dieser Ergebnisse bis 2050.

Ein Blick auf die Wahlergebnisse zeigt, dass die bisherige Strategie gescheitert ist.