…und warum ausgerechnet KI davon ausgenommen sein soll

Die künstliche Intelligenz ist noch nicht einmal drei Jahre in der Öffentlichkeit angekommen. 36 Monate – so lange hat es gedauert, bis aus einem netten, verblüffenden Spielzeug ein globaler Erwartungsüberschuss wurde, der inzwischen vor allem eins produziert: die Angst, Zeuge eines neuen Jahrhundertbooms zu sein, der sich längst in einen Jahrhundert-Irrtum verwandelt.

Wir kennen diese Stimmung. Wer die späten 90er erlebt hat, weiß, wie sie sich anfühlt: Euphorie als Pflichtgefühl, Rationalität als Störfall. Heute sprechen Investoren nicht mehr von „Internetzeit“, die einst als „Hundejahre“ galt – also sieben Jahre technischer Entwicklung in einem. Jetzt behauptet man, KI funktioniere in „Mausjahren“: ein einziges Jahr entspreche angeblich fünfunddreißig Jahren technologischer Entwicklung. Eine groteske Fortschrittlingsmetapher, die in Wahrheit nur den ökonomischen Kontrollverlust kaschiert. Wer solche Zahlen ernst nimmt, hat den Boden der Realität verlassen und verwechselt Fortschritt mit Selbsthypnose.

Foto: David Shankbone ©2007 CC BY-SA 3.0

Ein Boom, der schon bröckelt

Die großen Tech-Konzerne straucheln – und zwar nicht, weil KI plötzlich weniger wichtig wäre, sondern weil die Mär vom sofortigen ökonomischen Durchbruch bröckelt. Microsoft minus 12 Prozent, Meta minus 22 Prozent, Oracle minus 24 Prozent, CoreWeave halbiert. Nur Alphabet hält sich – bislang.

Die Gesamtrechnung ist von historischen Ausmaßen:

2025 fließen über 600 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur und Venture-Investments.

Gartner erwartet für 2025 1,5 Billionen Dollar KI-bezogener Ausgaben.

Damit ist die KI-Blase größer als die Internetblase – und sie wächst drei- bis viermal schneller.

Der Sektor ist überhitzt, bevor seine Wertschöpfungsmodelle überhaupt existieren. Dass das Wort „Blase“ in den PR-Dokumenten der CEOs trotzdem fehlt, liegt nicht an fehlender Einsicht, sondern daran, dass man beim Tanz ums Feuer den Fluchtweg ungern erwähnt.

Der Kern des Problems: Erwartungsüberschuss, nicht Technologie

KI ist nicht technologisch zu unterschätzen. Im Gegenteil: Die Transformation wird tief, weitreichend und gesellschaftlich disruptiv sein. Aber genau deshalb verdient sie eine realistische ökonomische Einordnung – keine kalifornische Esoterik.

Der Fehler wiederholt sich seit 200 Jahren:

Technologische Revolutionen werden langfristig überschätzt und kurzfristig hysterisiert.

Der Mensch nimmt fünf Frühindikatoren, baut daraus einen exponentiellen Trend, kauft alles auf Kredit – und wundert sich dann über das Echo.

Too much spending – der Größenwahn

OpenAI ist dabei das spektakulärste Beispiel:

– zuletzt mit 500 Milliarden Dollar bewertet,

– 12 Milliarden Jahresumsatz,

– 8 Milliarden Cashburn, der 2026 auf 17 Milliarden steigen soll,

– Investitionszusagen für über 400 Milliarden an Server- und Rechenkapazitäten,

– ein 7-Milliarden-Kauf für Jony Ives Hardwarefirma IO,

– und das alles ohne tragfähiges Geschäftsmodell, ohne operative Profitabilität, ohne Cashflow.

Das ist nicht „Mut zur Vision“, das ist Überinvestition in Reinform, gespeist aus einer Mischung aus geopolitischer Angst, gesellschaftlicher Mythisierung und finanzieller Selbstverstärkung.

Auch Microsoft, Meta, Amazon und Alphabet verschlingen pro Kopf 70–100 Milliarden Dollar jährlich für Rechenzentren und GPUs – ein im Wortsinn elektrizitätsfressender globaler Maschinenpark ohne belastbaren Business Case.

KI ist ein Kraftwerk, das Strom in Erwartungen verwandelt – und Erwartungen in noch mehr Stromverbrauch.

Too much leverage – ein Finanzsystem auf Stelzen

Das Gefährlichste an dieser Blase ist ihre innere Verschachtelung. Was wir derzeit erleben, ist eine Renaissance der Vendor-Financing-Wetten, allerdings in einer Größenordnung, die die Dotcom-Jahre wie ein Brettspiel wirken lässt.

NVIDIA und OpenAI agieren bereits als Schattenbanken:

– NVIDIA investiert über 100 Milliarden in OpenAI,

– 2 Milliarden in xAI,

– kauft CoreWeave-Cloudkapazität für 6.3 Milliarden,

– und finanziert Dutzende Startups, die wiederum NVIDIA-Hardware kaufen müssen.

Das ist kein Markt mehr. Das ist zirkuläre Finanzierung, in der die Rolle von Kreditgeber und Kreditnehmer ineinander gefallen ist.

CoreWeave? Ein Ex-Kryptominer mit 25 % Schuldenlast am Umsatz.

Oracle? Über 100 Milliarden Schulden, Tendenz stark steigend.

Dazu kommt die Explosion im Private-Credit-Markt: Meta finanziert ein Rechenzentrum in Louisiana für 27 Milliarden über Blue Owl – die größte derartige Kreditvereinbarung der Geschichte. Blue Owl – einer der am stärksten wachsenden Private‑Credit‑Akteure der USA – steht exemplarisch für die neue Schattenfinanzierung der KI‑Infrastruktur: ein Fonds, der nicht den bankaufsichtlichen Regeln unterliegt, gigantische Einzelkredite vergibt und Risiken in intransparenten Märkten bündelt. Wenn selbst Rechenzentren dieser Größenordnung nicht mehr aus Cashflow, sondern aus Schattenkrediten finanziert werden, zeigt das, wie weit die KI‑Euphorie sich bereits von ökonomischer Realität entfernt hat.

Wenn solche Strukturen kippen, kippen sie systemisch.

Crazy Deals – die Absurdität wird zum Feature

Der Dotcom-Kult produzierte Webvan.

Die KI-Ära produziert Thinking Machines.

2 Milliarden Dollar Seed-Finanzierung, bevor klar war, was die Firma überhaupt baut. Eine Bewertung von 10 Milliarden Dollar. Die Zusage einer Investorengruppe ohne Geschäftsmodell, ohne Produkt – und mit Vetorechten für Murati, die man sonst Staatschefs einräumt.

Historisch ist das nicht neu. Neu ist nur das Tempo, die Größenordnung und die völlige Abwesenheit jeder Skepsis. Die Investmentlogik lautet heute: Je diffuser das Geschäftsmodell, desto höher die Bewertung.

Wenn man sich fragt, ob die Geschichte wiederholt wird, gilt ein einfacher Satz:

Sie wiederholt sich immer – nur teurer.

China – die geopolitische Überdosis

Im Hintergrund dieser Blase steht die nationale Erzählung vom „AI Race“. Die Mehrheit der CEOs, Investoren und Politiker formuliert KI längst nicht mehr als Markt, sondern als geostrategische Rüstung. Trump beschleunigt Genehmigungsverfahren für Rechenzentren. China investiert staatlich, zentralisiert und mit einer Grid-Infrastruktur, die der amerikanischen um Jahrzehnte voraus ist.

Die Drohung ist klar:

Wenn China einen nachhaltigen Kostenvorteil oder Effizienzsprung schafft, implodieren die westlichen Geschäftsmodelle.

Was heute mit DeepSeek V3R1 nur ein PR-Schock war, könnte bald real sein.

Geopolitische Abhängigkeiten und Finanzblasen sind kein gutes Paar – sie verstärken sich gegenseitig.

Worum es wirklich geht

Der Punkt ist nicht, dass KI überbewertet wäre.

Der Punkt ist, dass man versucht, den gesamten ökonomischen Nutzen von zehn Jahren in zwei Jahren auszuschütten – finanziert durch Kredit, Hoffnung und geopolitische Angst.

Die KI-Revolution wird kommen. Sie wird groß sein. Sie wird tief in die gesellschaftlichen Strukturen eingreifen.

Aber sie wird nicht nach dem Kalender der Kapitalmärkte funktionieren.

Und vielleicht liegt genau darin das Problem:

– Die Technologie ist real.

– Die Geschäftsmodelle sind Spekulation.

– Und die Blase entsteht dort, wo man sie verwechselt.

Und dann stellt sich die alte Frage neu: Wer bezahlt die Rechnung? Die Erfahrung aus der Post-Lehman-Ära ist eindeutig. Als die hochriskanten Finanzkonstruktionen zusammenbrachen, wurden die Verluste sozialisiert, während die Gewinne in den Taschen jener blieben, die das Risiko erzeugt hatten. Der öffentliche Sektor stopfte die Löcher, die private Spekulation gerissen hatte. Es besteht kein Grund zur Annahme, dass es diesmal anders wäre: Eine KI-Blase, die durch Schattenkredite und zirkuläre Finanzierungen aufgeblasen wird, würde im Crashfall wieder bei den Steuerzahlern landen – und die Profiteure könnten wie 2008 unbeschadet aus den Trümmern treten.

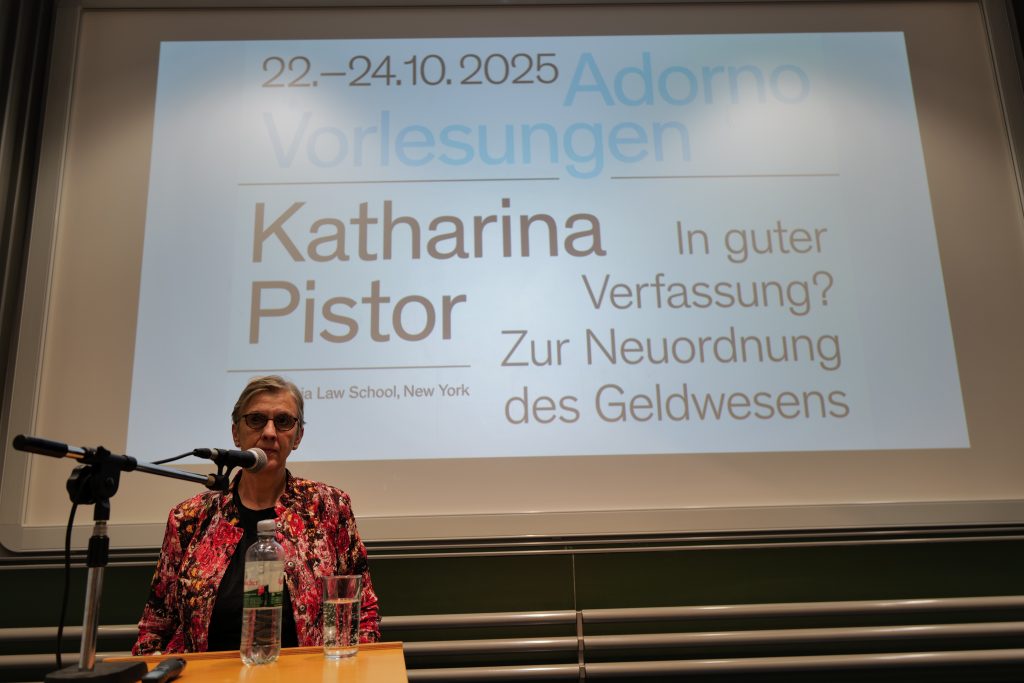

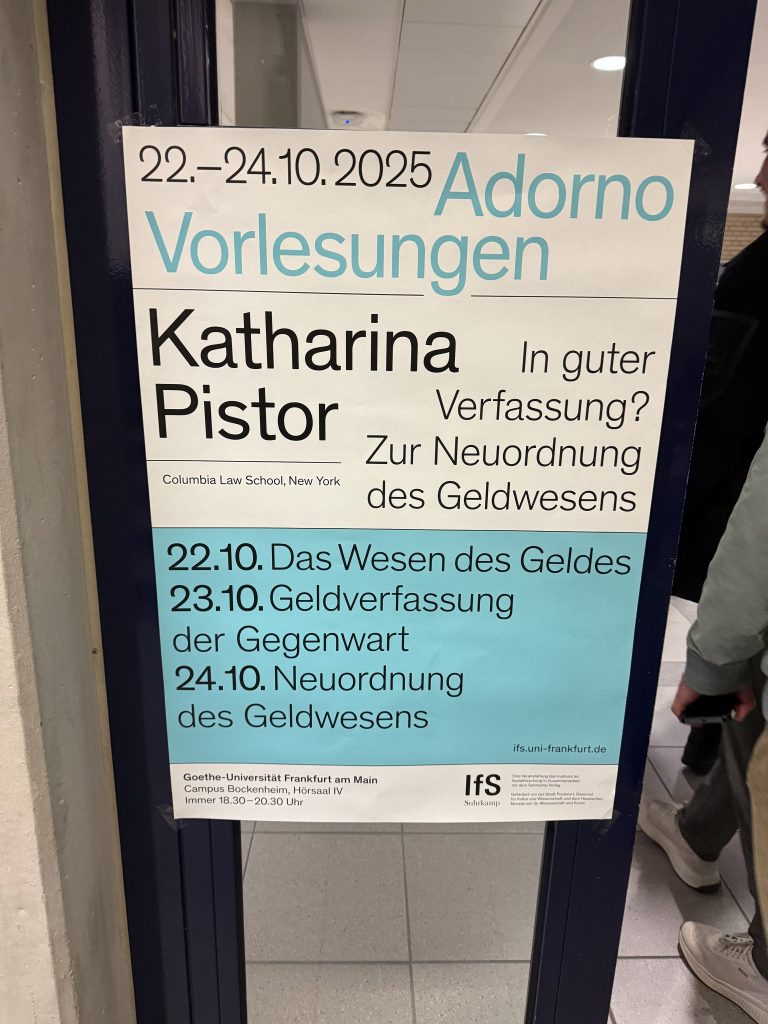

Vielleicht aber markiert der nächste systemische Bust nicht nur die Wiederholung des Alten, sondern den politischen Zwang zur Erneuerung. Katharina Pistor hat gezeigt, dass das Finanzsystem kein Naturzustand ist, sondern eine juristische Codierung von Vermögen, Risiko und Macht. Wenn die KI-Blase kollabiert, könnte genau dieser Moment zum Katalysator werden, die institutionellen Regeln neu zu schreiben – weg von der gewohnheitsmäßigen Sozialisierung der Verluste und hin zu einem Finanzsystem, das Risiko und Verantwortung wieder zusammenführt.

Am Ende bleibt nur eine alte Wahrheit der politischen Ökonomie:

Wenn Zahlen so groß werden, dass sie nicht mehr verständlich sind, sind sie auch nicht mehr real.

Und die Realität ist geduldig – aber sie schlägt immer zurück.