David Brooks’ moralsoziologische Deutung der Spaltung Amerikas

In Fortsetzung unseres Essays „Wo einst Gott war, steht nun Trump“ untersucht dieser Beitrag die moralsoziologische Analyse des US-Publizisten David Brooks. Brooks liest den Trumpismus als Ausdruck einer säkularen Sinnsuche – als religiöses Surrogat einer Elitegesellschaft, die ihren moralischen Kompass verloren hat und den gesellschaftlichen Zusammenhalt technokratisch ersetzt.

Der amerikanische Publizist David Brooks interpretiert den Trumpismus nicht bloß als politische Bewegung, sondern als Ersatzreligion einer moralisch entwurzelten Gesellschaft.

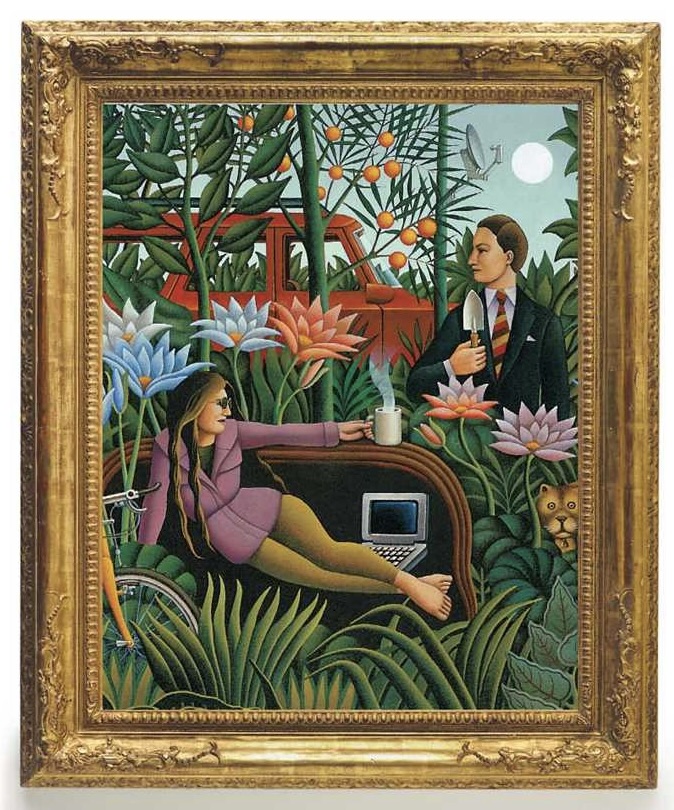

In seinen Essays und Kolumnen beschreibt er den Aufstieg Donald Trumps als Symptom einer geistigen Krise der US-Elitekultur – einer Krise, deren Urheber jene Klasse ist, die Brooks einst als „Bobos“ bezeichnete: die gebildeten, wohlhabenden, moralisch selbstgewissen Absolventen der Ivy-League-Universitäten.

Die neue Klasse des Wissenskapitals, so ließe sich mit Adorno sagen, hat die alte Bourgeoisie beerbt, ohne deren Gewissen, aber mit deren Besitz.

Die Bobos und der moralische Hochmut der Elite

Brooks’ Bourgeois Bohemians vereinen wirtschaftliche Macht und kulturelle Progressivität.

Sie leben in akademischen und urbanen Milieus, deren Werte auf Bildung, Bewusstsein, Nachhaltigkeit und Diversity gründen – und halten diese Werte zugleich für allgemein verbindlich.

Doch hinter der Rhetorik des Fortschritts verbirgt sich, so Brooks, eine neue Form der Klassendistinktion: die Überzeugung, intellektuell und moralisch überlegen zu sein.

Was als Ethik erscheint, ist Distinktion mit moralischen Mitteln – der Habitus einer Klasse, die sich selbst als Maßstab der Aufklärung begreift.

In ihrer „aufgeklärten“ Vernünftigkeit liegt bereits der Keim der Verhärtung, von der Horkheimer und Adorno sprachen. Aufklärung, die dialektisch in Herrschaft umschlägt.

Der Aufstand der Erniedrigten

Der Trumpismus ist für Brooks die Rebellion der moralisch Entwerteten gegen die symbolische Herrschaft der Bobos.

Er artikuliert nicht primär ökonomische Not, sondern ein Gefühl kultureller Herabsetzung.

Trump fungiert als Spiegel und Sprachrohr dieser gekränkten Würde.

Seine Lügen und Exzesse gelten vielen nicht als moralisches Versagen, sondern als Akt der Authentizität – als Trotz gegen eine herablassende Elite, die sich moralisch auf Kosten anderer erhöht hat. Die Lüge erscheint den gekränkten daher als Wahrheit.

Der Kult um Trump ist der Rückschlag einer Gesellschaft, die jede Transzendenz in Marktkategorien übersetzt hat. Wo es keine Wahrheit mehr gibt, bleibt nur Loyalität.

Der Mensch, schrieb Adorno, klammere sich ans Falsche, weil er das Wahre nicht mehr aushält.

Politik als Religion der Entzauberten

Brooks geht noch tiefer, er liest den Trumpismus als spirituelles Phänomen. In einer Gesellschaft, die den Glauben verloren hat und das Gemeinwohl durch individuellen Erfolg ersetzt, wird Politik zur Ersatzreligion.

Trump bietet, was Kirchen früher boten: Gemeinschaft, Ritual, Sinn, moralische Eindeutigkeit – und Feinde.

Die Bewegung inszeniert sich als Heilsdrama: die Erlösung der „wahren Amerikaner“ von den „Sündern“ der liberalen Elite.

Damit kehrt, in säkularer Gestalt, jene „Wiederverzauberung der Welt“ zurück, die Weber einst für verloren hielt – nicht als Rückkehr des Glaubens, sondern als Ästhetisierung der Politik.

Der Glaube hat die Religion verlassen, aber nicht das Bedürfnis nach Heiligkeit.

Brooks’ Selbstkritik: Die Verantwortung der Elite

Bemerkenswert an Brooks’ Diagnose ist ihre Selbstkritik. Er zählt sich selbst zu den Bobos und erkennt in ihnen die eigentliche Ursache der Spaltung. Sie haben technokratische Effizienz an die Stelle moralischer Orientierung gesetzt,

Kompetenz an die Stelle von Demut,

Selbstoptimierung an die Stelle von Mitgefühl.

Der Preis dieser Rationalisierung ist ein Verlust an moralischer Resonanz. Die Elite kann Probleme lösen – aber sie weiß nicht mehr, wofür.

Was bleibt, ist jene instrumentelle Vernunft, die den Sinn durch Erfolg ersetzt.

Moralische Wiederverzauberung

Brooks schließt mit einer kulturphilosophischen Forderung: Amerika brauche keine neuen Programme, sondern eine neue Sinnordnung.

Weder die technokratische Elite noch die populistische Gegenbewegung können die Krise überwinden, solange sie sich in moralischer Selbstgerechtigkeit verfangen.

Nur eine moralische Wiederverzauberung – eine neue gemeinsame Sprache für Tugend, Verantwortung und Mitgefühl – könne die zerrissene Gesellschaft versöhnen.

Vielleicht beginnt diese Wiederverzauberung genau dort, wo Erkenntnis wieder Raum für Liebe schafft. Der Trumpismus ist die spirituelle Antwort einer Nation, die von ihren Eliten aufgeklärt, aber nicht geliebt wurde.

Schreibe einen Kommentar