Wie sich Marktwirtschaftsfreunde auf LinkedIn in autoritären Moralismus flüchten – und dabei die Grundlagen der Ökonomie verraten.

In den Beiträgen der Nutzer von LinkedIn blüht derzeit eine merkwürdige Allianz. Unternehmer, Berater, Thinktank-Köpfe und selbsternannte Realisten fordern in pathetischem Ton: Deutschland müsse wieder mehr arbeiten. Die Teilzeitkultur sei eine Sackgasse, ein Wohlstandsverzicht, gar eine Bedrohung des Standortes. Unterlegt wird das mit moralischen Appellen, die man sonst eher aus dem grünen Lager kennt: Pflicht, Gemeinwohl, Verantwortung. Nur dass hier nicht für Klimaschutz oder Migration argumentiert wird – sondern für mehr Lohnarbeit.

Das wäre nicht weiter bemerkenswert, würde es nicht ausgerechnet von jenen kommen, die sonst Freiheit gegen Sozialismus setzen, den Markt gegen den Staat, das Individuum gegen die Zumutung der Gemeinschaft. Freiheit wird dort gern wie eine Monstranz vor sich hergetragen – bis es um die Freiheit der anderen geht. Dann soll der Einzelne plötzlich wieder „leisten“, „malochen“, sich „einbringen“, „den Karren ziehen“. Und zwar bitteschön ohne Klage. Diese Kehrtwende verrät mehr über die Nervosität der Besitzenden als über das Arbeitsverhalten der anderen.

Wer Marktwirtschaft ernst nimmt, sollte zunächst ihre Spielregeln verstehen. Die Ökonomie lehrt: Wo das Angebot knapp und die Nachfrage groß ist, steigt der Preis. Wenn also immer weniger Menschen bereit sind, 40 Stunden zu arbeiten, liegt es nahe, dass der Preis für die Stunde steigen muss – nicht, dass das Angebot per Moral erhöht werden kann. Will man mehr Arbeit, muss man mehr bieten: Geld, Sinn, Respekt, Führung, Sicherheit. Oder, wie es die Volkswirtschaftslehre nüchtern nennt: Anreize.

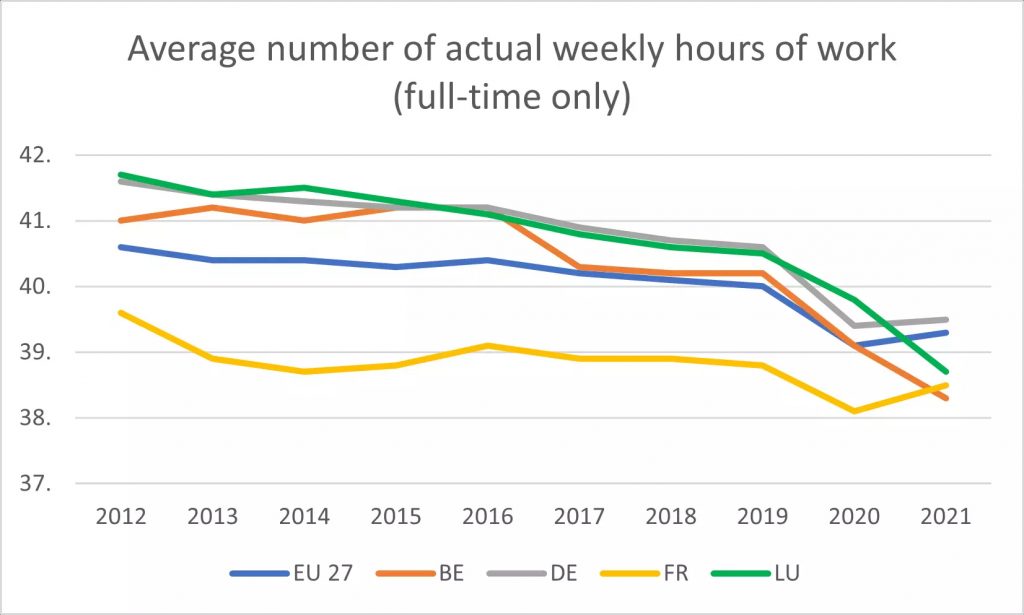

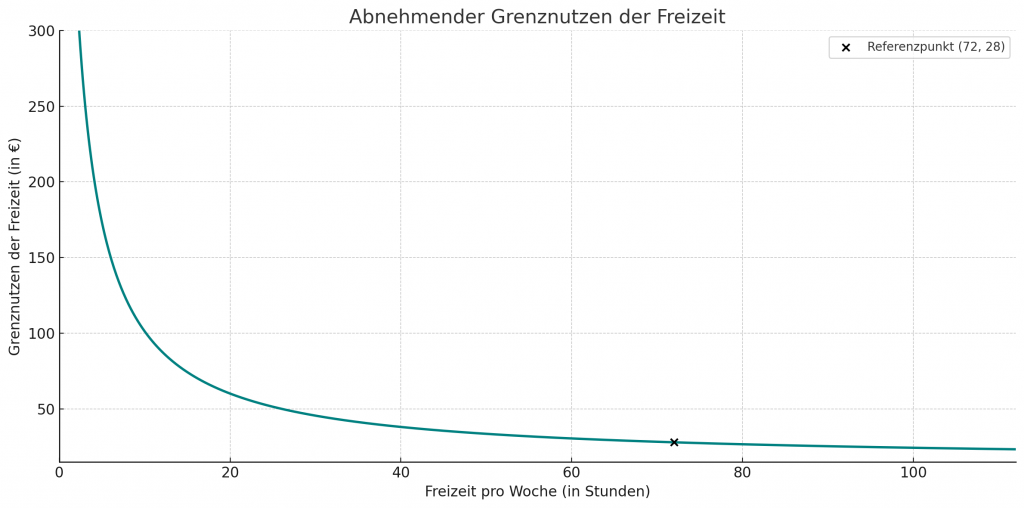

Gerade die Theorie vom abnehmenden Grenznutzen ist hier aufschlussreich. Der Arbeitnehmer verkauft seine (Frei-)Zeit – und zwar zuerst jene Stunden, deren Verzicht am wenigsten schmerzt. Je mehr Zeit jedoch geopfert wird, desto höher wird der individuelle Wert der verbleibenden Freizeit. Denn Freizeit ist nicht nur leere Zeit, sondern Lebenszeit – und ihr subjektiver Wert steigt mit ihrer Knappheit. Diese Dynamik muss sich auch in der Preisfindung widerspiegeln. Trotzdem wird jede Stunde Arbeit von den Arbeitgebern gleich entlohnt. Das widerspricht der Logik des Marktes. Zeit hat nicht nur einen Arbeitswert, sondern eben auch einen Freizeitwert – und der nimmt mit jeder weiteren individuellen Arbeitsstunde zu. Wer wirklich mehr Arbeitsstunden will, muss auch deren Preis entsprechend staffeln. Überstundenzuschläge wären daher kein Gnadenakt, sondern Ausdruck ökonomischer Vernunft. Eine progressive Bezahlung ab der 21. Wochenstunde – etwa in 4-Stunden-Stufen steigend – würde diesem realen Zeitwert besser entsprechen.

Dass diese Debatte nicht ökonomisch, sondern moralisch geführt wird, zeigt ein anderes Problem. Viele der LinkedIn-Moralisten haben nicht mehr Vertrauen in die Anziehungskraft ihres eigenen Systems. Sie glauben nicht mehr daran, dass gute Arbeit für sich spricht – sondern rufen nach Tugend, Pflicht und Vaterland. Das ist entlarvend. Und gefährlich.

Denn die Idee von Freiheit, Selbstbestimmung, marktwirtschaftlichem Austausch funktioniert nur, wenn sie auch für die gilt, die ihre Zeit verkaufen. Wer mi Teilzeitarbeitszeit lebt, hat sich oft bewusst entschieden – gegen toxische Führung, gegen fremdbestimmte Kalender, gegen Organisationen, die Bullshit produzieren. Dass das nicht gefällt, ist verständlich. Aber Freiheit ist kein Wunschkonzert.

Vielleicht ist es ja ganz einfach: Wenn Arbeit wieder ein Ort der Entfaltung wäre – statt Erschöpfung –, wenn Führung bedeutet, Räume zu öffnen – statt Druck zu machen –, wenn Leistung fair und gerecht entlohnt wird – und nicht durch moralische Erpressung, wenn die Unternehmen dem gesellschaftlichen Fortschritt dienen würden und nicht dem Profit des Kapitals: Dann käme die Lust auf Arbeit ganz von selbst zurück.

Aber dann müsste man sich selbst verändern. Und nicht nur die anderen.

Schreibe einen Kommentar