Warum die algorithmische Revolution die industrielle übertrifft

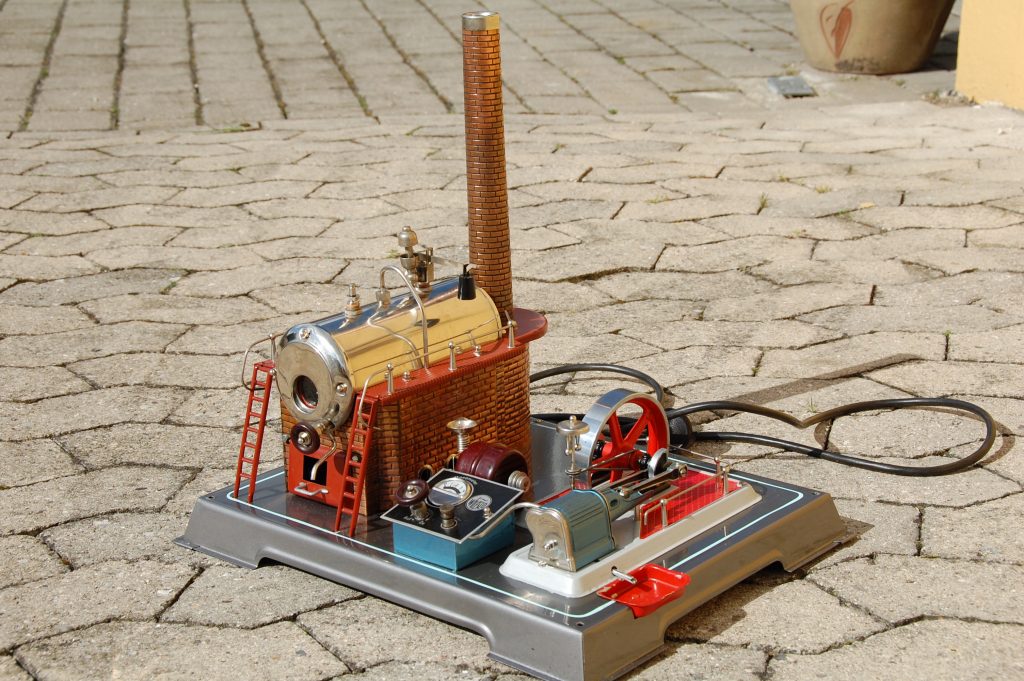

Die industrielle Revolution war die Geburtsstunde der Moderne. Sie verwandelte die Welt durch Maschinen, die stärker waren als der Mensch. Die digitale, algorithmische Revolution aber verwandelt sie durch Maschinen, die denken – oder wenigstens so tun, als täten sie es.

Ihre Wirkmächtigkeit ist größer, ihr Zugriff tiefer, ihre Geschwindigkeit beispiellos. Denn sie verändert nicht nur, wie wir arbeiten oder produzieren, sondern wie wir wahrnehmen, denken und uns selbst verstehen.

- Die Revolution des Denkens

Was die industrielle Revolution für den Körper war, ist die algorithmische für den Geist. Die Dampfmaschine dehnte die Reichweite des Körpers, der Algorithmus dehnt die des Geistes. Er übersetzt Erfahrung in Berechnung, Intuition in Statistik, Sprache in Wahrscheinlichkeiten. Damit greift er in das epistemische Fundament der Moderne ein: in die Vorstellung, dass Denken ein menschlicher Akt sei.

Die industrielle Revolution hat Arbeit verlagert – vom Handwerk in die Fabrik. Die algorithmische Revolution verlagert Bewusstsein – vom Subjekt in die Maschine. Sie ist die zweite große Entkopplung der Menschheitsgeschichte: Nach der Trennung von Muskel und Maschine nun die Trennung von Denken und Denker.

Und sie geschieht nicht über Generationen, sondern in Echtzeit. Was im 19. Jahrhundert Jahrzehnte brauchte, vollzieht sich heute in Monaten. Kaum ein anderes historisches Phänomen hat sich so rasch globalisiert. Innerhalb weniger Jahre ist aus der Rechenmaschine eine Infrastruktur der Wahrnehmung geworden.

Ihre Wirkmächtigkeit übertrifft die industrielle Revolution um ein Vielfaches. Diese hat Produktionsweisen und soziale Schichten verändert – jene verändert das Bewusstsein selbst. Die industrielle Revolution transformierte die materielle Welt; die algorithmische transformiert die symbolische. Sie wirkt nicht auf der Ebene des Tuns, sondern auf der des Denkens.

- Die gegenwärtige Irritation

Die politische und kulturelle Desorientierung, die wir derzeit erleben, ist vor dieser Folie zu verstehen. Sie ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer Zivilisation im Übergang. Ein narzisstischer Clown regiert Amerika und zerlegt die Institutionen, die einst als Schutzwall der westlichen Demokratie galten. In Deutschland ziehen protofaschistische Proleten in immer größerer Zahl in die Parlamente. Und die von Moskau einst unterdrückten Ostdeutschen sympathisieren vor lauter Friedenswille ausgerechnet mit dem „Friedensstifter“ im Kreml – einem retro-sowjetischen Kriegstreiber, der Europa mit archaischer Gewalt bedroht.

All das sind Symptome eines tiefgreifenden Kontrollverlusts. Die industrielle Revolution erschütterte die soziale Ordnung, die algorithmische erschüttert die symbolische. Sie destabilisiert das, was Gesellschaften zusammenhält: gemeinsame Wirklichkeit.

Denn der Algorithmus produziert keine einheitliche Öffentlichkeit, sondern Milliarden personalisierter Realitäten. Jede Suchanfrage, jeder Klick, jede Spur erzeugt eine eigene Welt. Die industrielle Revolution standardisierte Produktion; die algorithmische fragmentiert Wahrnehmung. Während die eine Massenkultur hervorbrachte, erzeugt die andere Parallelwelten.

In dieser Zerlegung der Erfahrung liegt ihre eigentliche Macht. Der Algorithmus sortiert, was gesehen, gehört, geglaubt wird – und damit, was überhaupt existiert. Wir stehen erst am Anfang, doch die gegenwärtige Irritation speist sich aus einer noch unbewussten Ahnung kommender Umwälzungen. Die gesellschaftlichen Verwerfungen, die daraus entstehen werden, werden zivilisatorisch tektonisch sein – sie übersteigen alles, was die industrielle Revolution an sozialen, ökonomischen und politischen Brüchen hervorbrachte. Die Welt spürt, dass etwas Grundlegendes ihren inneren Kompass verschiebt.

- Wenn das Medium die Wirklichkeit formt

Marshall McLuhan hat es auf die Formel gebracht: „The medium is the message.“ Jedes Medium prägt nicht nur die Form, sondern den Inhalt der Kommunikation. In der Ära der künstlichen Intelligenz ist dieses Diktum buchstäblich geworden. Die Plattform ist nicht mehr Träger, sie ist selbst Akteur. Sie entscheidet, was sichtbar wird, was Resonanz erfährt, was verschwindet.

Zum ersten Mal stellt uns ein Werkzeug nicht nur neue Formen zur Verfügung – es erzeugt eigene Inhalte. Und mit diesen Inhalten entstehen eigene Logiken: Aufmerksamkeitsökonomie, algorithmische Verstärkung, emotionale Polarisierung.

Die Maschine hat nicht nur gelernt, Sprache zu imitieren. Sie hat gelernt, welche Sprache wirkt. Sie lernt unsere Sehnsüchte, unsere Angststrukturen, unsere Muster der Zustimmung. Damit ist sie nicht länger Werkzeug des Ausdrucks, sondern Werkzeug der Steuerung.

Die algorithmischen, sogenannten sozialen Medien sind dabei nur ein erster Anklang dessen, was KI-basierte Medien künftig entfalten werden. Schon ihre zentralistische, auf Profitmaximierung ausgerichtete Organisation wirkt wie ein Vorgriff auf eine neue Epoche der Öffentlichkeit. Profitmaximierung ist inhärent freiheitsfeindlich, weil sie alles auf Verwertbarkeit reduziert und das Gemeinsame zur Ware macht. Diese Logik zersetzt die demokratische Deliberation, das gemeinsame Aushandeln des Öffentlichen – jenes, was die klassische *res publica• im eigentlichen Sinn bedeutete. Was bleibt, ist eine Ökonomie der Aufmerksamkeit, die das Gemeinsame in unzählige Teilrealitäten aufspaltet und dadurch atomisiert.

- Vom Produzieren zum Kuratieren

In dieser neuen Ordnung verschiebt sich der kreative und produktive Brennpunkt. Früher stand das mühsame Arbeiten am Entwurf im Zentrum; heute ist der Moment der Veröffentlichung der eigentliche schöpferische Akt. Ideen überschreiten die Schwelle zur Manifestation in Sekunden. Redaktion wird Kreation.

In einer Welt permanenter Produktion —von Dingen und Ideen— wird das Filtern zur neuen Form des Denkens. Kuratieren ersetzt Schöpfen. Nur was erscheint, existiert – und was nicht erscheint, ist ungeschehen. Aus perception is reality wurde attention is existence.

- Die neue Aufgabe der Intelligenz

Die entscheidende Frage lautet daher nicht mehr, wie künstliche Intelligenz uns beim Mehr-Produzieren hilft – das Überangebot ist längst da. Sondern: Wie kann sie unsere Wahrnehmung weiten, Resonanzräume öffnen, damit Bedeutendes im Rauschen nicht erstickt?

Vielleicht liegt die nächste Evolutionsstufe maschineller Kreativität darin, unser Aufmerksamkeitsbudget intelligenter zu verteilen – nicht mehr unendliche Inhalte zu erzeugen, sondern Bedeutung zu filtern, Zusammenhänge zu erkennen, Diskurse zu strukturieren.

Dann würde KI nicht mehr Generator sein, sondern Resonator: ein System, das nicht nur neue Welten baut, sondern uns befähigt, sie wahrzunehmen – mitsamt den Medien, die ihre Bedeutung formen.

- Macht, Abhängigkeit und der Verlust des Selbst

Die Maschine war einst Werkzeug. Heute wird sie Akteur – oder, gefährlicher noch, Resonanzraum, in dem Macht sich unsichtbar vollzieht. Ihre Entscheidungen strukturieren Kommunikation, Märkte, Politik – ohne Verantwortung tragen zu können. Das Kapital des 19. Jahrhunderts war Besitz an Stahl und Land; das Kapital des 21. Jahrhunderts ist Zugriff auf Daten und Aufmerksamkeit.

Wer das Netz beherrscht, beherrscht das Wissen – und damit die Welt.

Die industrielle Moderne brachte Fortschritt, aber auch Entfremdung. Die algorithmische Moderne bringt Bequemlichkeit, aber auch Abhängigkeit. Wir überlassen den Maschinen nicht mehr nur unsere Muskelarbeit, sondern unser Urteilsvermögen. Sie schreiben, sprechen, wählen aus, was wir lesen – und schließlich, was wir denken sollen.

Das ist die wahre Machtverschiebung unserer Zeit: Nicht, dass Maschinen Menschen ersetzen, sondern dass Menschen beginnen, sich selbst in der Logik der Maschine zu sehen.

- Ein neues Maß des Menschlichen

Vielleicht liegt die kommende Aufgabe nicht darin, die Maschine zu fürchten, sondern das Menschliche neu zu definieren: als das, was sich nicht digitalisieren lässt – Urteil, Ironie, Verantwortung, Liebe. Das menschliche Denken ist, wie Adorno formulierte, durch das Nichtidentische gekennzeichnet: durch die Fähigkeit, sich selbst und der Welt gegenüber Distanz zu wahren, Differenz auszuhalten, Widerspruch zu erkennen. Diese Fähigkeit entzieht sich der Logik der Maschine, die Identität und Berechenbarkeit erzwingt.

Im Nichtidentischen liegt das humane Moment – die Freiheit, nicht aufzugehen in Muster, Profil oder Vorhersage. Wenn wir diese Freiheit aufgeben, werden wir berechenbar, vorhersehbar, ersetzbar.

Die Zukunft des Menschen entscheidet sich daran, ob er das Nichtidentische zu bewahren vermag – das Unaufhebbare, das sich der Berechnung entzieht. Wo die Maschine Identität erzwingt, hält der Mensch Differenz aus. Darin liegt seine Würde, sein Risiko und seine letzte Freiheit.

Die industrielle Revolution hat die Welt verändert weil sie die Mechanisierung der Arbeit einführte und dadurch Produktions- und Machtverhältnisse neu ordnete. Ihr Kern war die Übertragung menschlicher Muskelkraft auf Maschinen – die Mechanisierung der Welt, die Energie, Bewegung und Zeit in technische Abläufe verwandelte und den Menschen zum Bediener seiner eigenen Erfindung machte. Die algorithmische Revolution verändert sie, weil sie Wahrnehmungsteilung erzwingt. Nur wenn wir das Nichtidentische – das Unberechenbare im Menschen – verteidigen, kann Demokratie mehr bleiben als ein optimierter Konsensprozess.

Das Menschliche beginnt dort, wo sich das Denken weigert, identisch zu werden – mit sich, mit der Welt, mit dem Algorithmus. Vielleicht wird die Zukunft nicht von denen entschieden, die am schnellsten rechnen, sondern von denen, die sich dem Muster entziehen können.

Schreibe einen Kommentar